Туризм – дело серьёзное!.. Учёные, аналитики пишут о нём, как об одном из факторов развития цивилизации. О роли туризма говорит рост его масштабов в мире: если в середине 1970-х каждый год отправлялись за границу более 200 миллионов туристов, то в начале 2000-х их стало уже почти 715 миллионов, а в начале 2010-х – более 1 миллиарда.

Если к этому количеству добавить тех, кто совершает путешествия внутри своей страны, то речь пойдёт уже о более чем 5 миллиардах человек!

Прикоснуться к «оригиналу»

Гаагская Декларация по международному туризму ещё в 1989 году провозгласила право на путешествие одним из основных прав человека и показателем качества жизни общества, а туризм признала явлением, «которое вошло в повседневную жизнь сотен миллионов людей, превратившись в важную форму использования свободного времени, основное средство межличностных связей, политических, экономических и культурных контактов».

В эпоху информатизации, в пространстве непрерывно продуцируемых «подобий» реальности путешествие даёт прикоснуться к «оригиналу» – будь то памятники природы или истории. «…Здесь открывается окошко в мир неожиданностей и ожиданий, – писал крупный учёный и страстный путешественник Ю.А. Жданов. – Туризм стал одной из форм осуществления стремлений человека вырваться в таинственный, неизвестный, чреватый бесконечностью и свободой мир. Туристский поход позволяет увидеть… новое небо».

Между тем, туризм очень сложно поддаётся формальной дефиниции и классификации. Из его определений можно вынести главное: туризм – это временное перемещение людей с места постоянного проживания в свободное время с многообразными (познавательными, оздоровительными, гостевыми, религиозными, деловыми и т.д.) целями, но без занятия оплачиваемой работой в посещаемом месте.

Этот свободный, немеркантильный характер туризма близок и созвучен русской ментальности и культуре. Многие мыслители говорили о «кочевничестве» русских, о неодолимой и неизбывной тяге к пересечению пространства. Об «инстинкте перелётных птиц», который вёл странников в поисках Беловодья, а землепроходцев – «встречь солнца»…

Именно в странничестве, скитальчестве, «ментальной подвижности» (Л.В. Смирнягин) видится одна из системных, культуротворческих черт русского национального типа. «Русский тип странника нашёл себе выражение не только в народной жизни, – писал Н.А. Бердяев, – но и в жизни культурной, в жизни лучшей части интеллигенции».

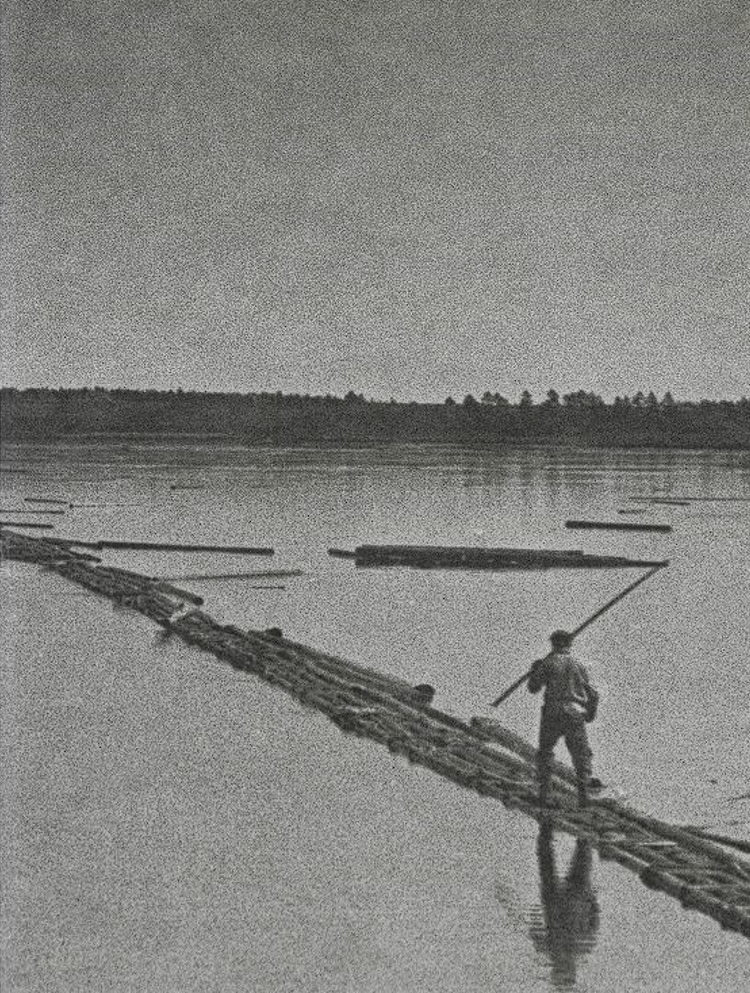

Несомненно, истоки влечения к преодолению земель и расстояний – в самом положении России, в её географических, климатических и геополитических условиях. Русь изначально формировалась как великая транзитная держава на пересечении континентальных маршрутов обмена товарами, а значит – и технологиями, и идеями. Путь-дорога, манящая далью, зовущая в неведомое, обещающая удивительные встречи, и простор, распахивающийся перед сильным духом, – неотъемлемые составляющие нашей культурной традиции.

«Частые переезды с места на место принадлежат к немалым добродетелям, а в иных случаях переходят даже в страсть к бродяжничеству, – замечает академик Д.С. Лихачёв. – В своих танцах и песнях человек стремится к тому же покорению пространства. О русских протяжных песнях хорошо сказано в “Слове о полку Игореве”: “дѣвици поютъ на Дунаи”, – вьются голоси чрезъ море до Киева”. Русские создали даже обозначение для особого вида храбрости – храбрости в пространстве, храбрости в движении – “удаль”».

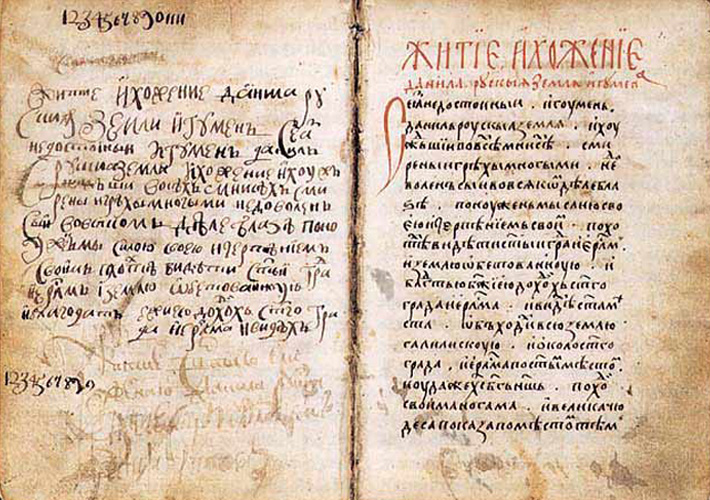

Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли. Начало XII века

Ранние путешествия восточных славян сложно отнести к туризму в его современном понимании. Но важнейшая черта – отсутствие прямой выгоды и материальной заинтересованности – отчётливо просматривается в иных описанных в летописях поездках князей, странствиях купцов и калик перехожих.

Пешеходцы, богомольцы, калики…

Начала религиозного, познавательного, а порой и лечебно-оздоровительного, образовательного, событийного туризма сочетало в себе паломничество. В истории России – это первый вид массовой туристической активности. Само слово «паломник» происходит от латинского названия дерева palma и указывает на традицию привозить из Святых мест пальмовую ветвь – символ радостной встречи Входящего в Иерусалим. На Руси путешествующих к христианским святыням часто именовали не паломниками, а поклонниками, пешеходцами, богомольцами и каликами перехожими (от латинского caligae — «сапоги»: отправлявшийся в дальний путь нуждался в крепкой обуви!).

Традиция паломничества зародилась ещё до Крещения Руси, расцвела в киево-новгородский период. Древнерусские калики были странниками смиренными, но отнюдь не калеками (трансформация термина произошла позднее). Былины описывают этих странников как дородных, статных добрых молодцев; одеты они в шубы соболиные, имеют при себе посохи из дорогого «рыбьего зуба» (моржового клыка) и сумки из рыжего бархата. Очевидно, что братство калик было всесословным. Отправляются в дорогу калики дружинами, братчинами. И вообще не сильно отличаются от богатырей русского эпоса. Это вольные путешественники с духовными интересами и к тому же – носители своеобразной устной традиции, о содержании которой мы можем судить лишь гадательно по немногим свидетельствам.

А вот письменные источники по теме могут составить крепкую библиотеку! Это так называемые хожения или хождения – особый жанр литературы, соединяющий черты путевого дневника, духовных размышлений и практического путеводителя. Практическое «туристическое» значение хождений несомненно: они были призваны помочь странникам. Также неоспорима их ценность как исторических свидетельств: игумен Даниил представил своим читателям Святую землю вскоре после отвоевания её крестоносцами (начало XII века); Стефан Новгородец оставил деловое, точное и яркое описание всё ещё великолепной столицы увядающей Византии (1348/49); три участника поездки русской церковной делегации на Флорентийский собор (1439) создали примечательные зарисовки географии и быта Западной Европы, включая «Вечный город».

Особняком стоит «Хожение за три моря» Афанасия Никитина (1468 – 1475) – дневник своего рода «анти-паломничества», во время которого автор оказывается в радикально ином духовно-культурном мире и приходит даже к переоценке многих устоев бытия на православной Руси…

Маршруты богомольцев были разнообразны. В одной из былин образно говорится, что новгородский боярин-гусляр Ставр Годинович одну струну своих гуслей натягивал от Киева, другую – от Царьграда, третью – от Иерусалима. Таковы основные ориентиры для православных паломников на протяжении столетий. К ним следует добавить Святую гору Афон и итальянский город Бари, где почивают мощи святителя Николая Мирликийского. Отмечены среди мест, посещаемых русскими, также монастырь Святой Екатерины на Синае, обители острова Кипр. В старой Руси не было университетов в классическом понимании; «образовательные туристы», отправлявшиеся в путешествие за знаниями, например, в Григорьевский затвор в Ростове Великом, в Киевскую академию или ещё дальше – в Константинополь и на Афон, воспринимались тоже как паломники.

Важно отметить: русский зарубежный религиозный туризм в новое время, особенно со второй половины XIX века, стал поистине массовым явлением. Он опирался на поддержку церкви, государства и многочисленных частных благотворителей – от особ царской крови, поддерживавших Палестинский комитет, затем Палестинскую комиссию и Императорское Православное Палестинское Общество, до какого-нибудь помещика средней руки, снаряжавшего за свой счёт крестьянина на поклонение далёким святыням (с обязательством молиться за барина!).

В 1820 году общее число русских поклонников, шедших к Святым местам христианского Востока, доходило до 200 человек в год, в 1840-х – до 400, к концу 1850-х – до тысячи человек. В конце 60-х годов XIX века число российских паломников достигло 2035, а в 1896-м – 4852 человек в год. На рубеже XIX–XX веков Иерусалим в пасхальные дни приобретал отчётливо выраженный русский облик…

Русские паломники в Иордании 1900 г.

«Немногих добровольный крест»

И всё же больше всего странствовали богомольцы «по святым местам русским». «Внутреннее» паломничество было важным фактором перераспределения средств и ресурсов, стимулом развития малых городов и поселений в «русской глубинке». Во многом благодаря «пешеходцам ко святыням» не захирели окончательно утратившие свой древний блеск столицы прежних княжеств и уделов.

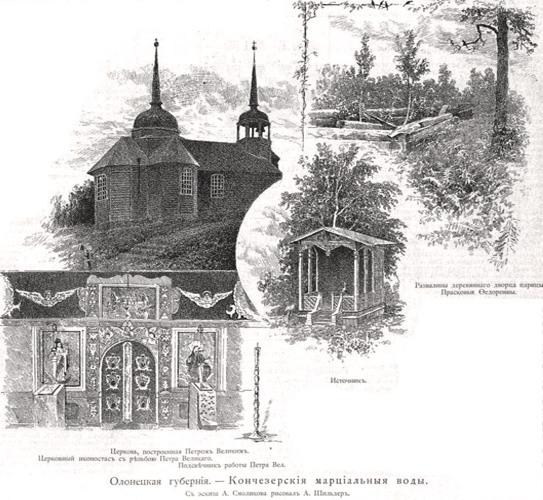

Зарождение современных форм туристской деятельности относят в Европе к концу XVI века; в России же светский познавательный и оздоровительный туризм формируется в XVIII столетии. Пётр I заложил традиции образовательных путешествий за границу и лечения на водах. Первый русский бальнеологический курорт «Марциальные [т.е. названные в честь бога войны Марса] воды» был открыт на железистых минеральных источниках в отвоёванной у шведов Карелии в 1719 году.

Потребовались десятилетия, чтобы петровские «саженцы» пошли в рост. При Екатерине II путешествия становятся потребностью просвещённого дворянства, да государыня и сама подавала пример своими масштабными поездками. В декабре 1777 года в прибавлениях к «Московским ведомостям» был напечатан «План предприемлемого путешествия в чужие краи, сочиненный по требованию некоторых особ содержателем благородного пансиона Вениамином Геншем». Это было первое приглашение россиянам к участию в «групповом туре» в Западную Европу, организацию которого брал на себя автор «Плана», известный учёный-педагог.

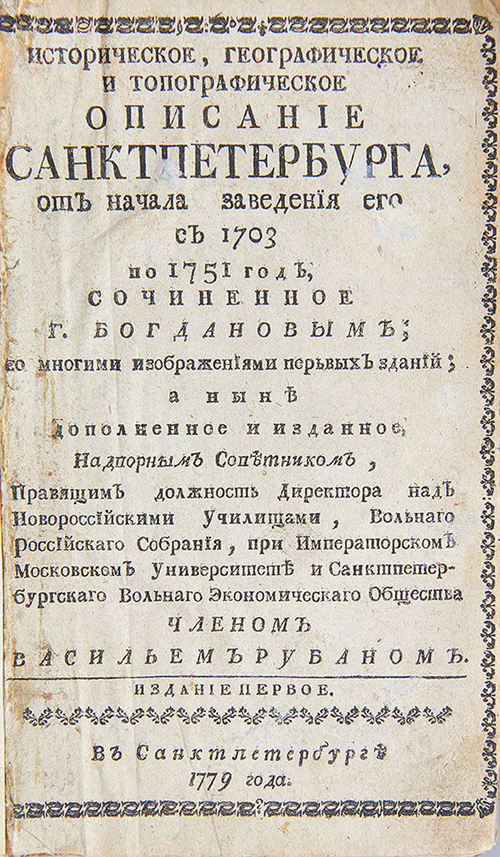

В 1779 году в Северной столице выходит «Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга от начала заведения его, с 1703 по 1751 год» А. Богданова – вероятно, первый опыт туристического путеводителя в России. В 1782 году было издано «Описание императорского, столичного города Москвы» В.Г. Рубана, а в 1790 году – составленное И.Г. Георги «Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного». В центре внимания авторов первых путеводителей были две столицы и их окрестности. Поездки в эти города становятся характерной чертой быта обеспеченных россиян, порождая такие известные литературные произведения, как «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева (1790) и полемический ответ на него – «Путешествие из Москвы в Петербург» А. С. Пушкина (1834).

Вообще, русские литературные путешествия – интереснейший феномен отечественной словесности. В них проницаемы жанровые границы, они – и путевой журнал, и философское эссе, и «физиологический» (т.е. бытописательский) очерк. «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина (1792), «Путешествие в Арзрум» А.С. Пушкина (1829), «Письма из Дагестана» А.А. Бестужева Марлинского (1832), «Путевые письма из Англии, Германии и Франции» Н.И. Греча (1839), «Письма об Испании» В.П. Боткина (1845), «Письма из Италии и Франции» А.И. Герцена (конец 1847 – 1852), «Фрегат «Паллада» И.А. Гончарова (1852–1855) и многие другие тексты обогатили русскую культуру и… историю туризма.

Наряду с практическими путеводителями – которые сочинялись тогда тоже как литературные произведения! – эти книги были отдушиной для тех, кем, подобно пушкинскому герою, «…овладело беспокойство, / Охота к перемене мест / (Весьма мучительное свойство, / Немногих добровольный крест)»…

Возрождение традиции

Промышленная революция, массовизация культуры, развитие транспорта и путей сообщения, увеличение времени досуга,

развитие сервисных услуг и появление турагентств (первым в истории профессиональным организатором туров считается британец Томас Кук, начавший эту деятельность в 1841 году) – всё во второй половине XIX века придало туристической деятельности новое качество. В мире началась активная самоорганизация туристов. В 1877 году в Тифлисе появился альпийский клуб. Он дал импульс развитию в России горных обществ и клубов. В 1900 – 1901 годах началась деятельность Русского горного общества; в состав его учредителей вошли такие светила науки, как В.И. Вернадский и П.П. Семёнов-Тян-Шанский.

Системообразующим началом в туристском мире стал также велоспорт. В 1895 году в Петербурге было образовано Общество велосипедистов-туристов – «Русский туринг-клуб». Его учредители провозглашали отход от соревновательного подхода: «Мы самым решительным образом прощаемся с гоночным спортом, со всякими проявлениями состязательной борьбы...» С января 1899 года в Северной столице начал выходить в свет журнал «Русский турист», печатный орган общества, в котором обозначались идейные ориентиры нового общественного объединения – содействие воспитанию юношества, лучшему познанию и пониманию своей страны.

В 1901 году Общество велосипедистов-туристов было преобразовано в Российское общество туристов (РОТ). Уже в 1903 году численность членов общества составляла 2061 человек. Самые многочисленные отделения общества действовали в Сибири и на Дальнем Востоке. Начав с небольших велосипедных экскурсий и «вечерних прогулок» в окрестностях столицы, Российское общество туристов в 1910 – 1912 годах стало организовывать путешествия в Крым, на Кавказ, по Финляндии и Уралу. Именно благодаря деятельности РОТ в русском языке закрепились слова турист и туризм.

Важным направлением развития туристской деятельности в предреволюционной России стали школьные экскурсии. В 1915 –1916 годах происходил пересмотр школьных учебных планов и программ. Для школ была составлена новая программа с разработкой для каждого класса плана экскурсий в учебные часы. Экскурсии признавались видом обучения, а туризм призван был стать частью образа жизни просвещённых подданных Российской империи.

…Великая русская революция, разрушив «старый мир», осуществила многое из того, что вызревало в его недрах. Одним из таких осуществлённых проектов стал массовый туризм как средство воспитания и сплочения общества. Масштабы вовлечённости советских людей в организованную систему путешествий впечатляют! Один из ведущих исследователей истории отрасли Г.П. Долженко писал в 1988 году о 50 миллионах человек, ежегодно вовлечённых в СССР в организованный туризм…

Инфраструктура отечественного туризма пережила в постсоветские годы и разрушение, и начало возрождения практически с нулевой отметки. Думается, что успех возрождения определяется в немалой степени и тем, насколько организаторы туристского дела сумеют использовать богатейшие духовные ресурсы русской традиции путешествий.

Знак Россйского общества туристов

Текст: Генрих Александров

Конференции поддержанные Фондом

В Санкт-Петербурге эксперты провели дискуссии о роли декабристов в исторической судьбе России

17–19 ноября 2025 года в Санкт-Петербургском институте истории РАН и Санкт-Петербургском отделении РАН состоялась Всероссийская научная конференция «Декабристы в исторической судьбе России: к 200-летию событий на Сенатской площади. 1825–2025». Мероприятие организовано при поддержке фонда «История Отечества».

Документальные фильмы поддержанные Фондом

Cерия документальных фильмов «Формула русской революции. 1917»

О революционных событиях в России мы в основном имеем представление из кинофильмов и предметов школьной программы. Эта информация, естественно, не может быть в полной мере достоверной, поскольку не лишена художественного вымысла и субъективной позиции автора.

В Оренбургской области презентовали проекты реализованные региональным отделением РИО

25 ноября в конференц-зале Оренбургской областной библиотеки им. Н.К. Крупской в преддверии 250-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля, военного губернатора Оренбурга и Санкт-Петербурга Петра Кирилловича Эссена, состоялась двойная презентация проектов, реализованный оренбургском отделением РИО.

Археологические экспедиции и исследования поддержанные Фондом

В Новосибирске молодые археологи приступили к занятиям в полевой школе «Древности Саяно-Алтая»

В Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН стартовала молодёжная полевая школа «Древности Саяно-Алтая». Школа работает при поддержке фонда «История Отечества» и предоставляет студентам уникальную возможность стать участниками археологических экспедиций под руководством ведущих специалистов института.

ОНЛАЙН ПРОЕКТЫ поддержанные Фондом

Историко-документальная интернет-выставка «Обстоятельства повелительно требуют»

Федеральное архивное агентство, Российское Историческое Общество, Российский государственный архив социально-политической истории, при участии Государственного архива Российской Федерации, при поддержке фонда «История Отечества» представляют историко-документальную интернет-выставку к 100-летию образования СССР

Интернет-портал

- Российское историческое общество

- Председатель

- Электронная библиотека исторических документов

- РИО-КОМПАС. Библиотека онлайн-ссылок на верифицированные исторические материалы, размещенные в Рунете

- Manuscripta islamica rossica

- Виртуальная реконструкция Страстного монастыря

- Портал «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов»

- Вестник «ВОРОНЦОВО ПОЛЕ»

- Конкурс краеведов, работающих с моложёжью

Архив новостей

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

- 2 февраля стартует приём заявок на Международный конкурс краеведов, работающих с молодёжью

- Стартовал приём заявок на конкурс поэтической декламации «История России в стихах»

- Вышел второй выпуск журнала для детей и юношей «Путь юного историка»

- Опубликован заключительный в 2025 году выпуск просветительского вестника «Воронцово поле»

Архив мероприятий

- В Марий Эл состоялось открытие выставки «Чужие и СВОи. Обличия и лица»

- Восстание декабристов. Документы. Том XXIV и том XXV

- Махров П.С. Воспоминания 1917–1920 гг.

- 14 декабря 1825 года: дневники, письма, воспоминания очевидцев

- Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 1945). Т. 5. Часть 3 (июнь 1941 — 1945)