Международные и всероссийские мероприятия и конференции, поддержанные Фондом

В Кабардино-Балкарии продолжается X Международная историческая школа. Поспособствовал ли Эльбрус укреплению межнациональных связей студентов и влияет ли высокогорный воздух на создание историко-просветительских проектов, за первые пару дней Школы постарался выяснить корреспондент пресс-службы фонда «История Отечества» Михаил Дорофеев.

Как известно, каждый раз организаторы выбирают для проведения Международных исторических школ новый регион. Тула и Архангельск, Новосибирск и Тверь, Владикавказ и Томск — очень разные и по-своему самобытные города, где уже успели пройти Школы. Но, пожалуй, сильнее всего выделилось село Эльбрус — место на высоте чуть меньше двух тысяч метров, где удалённость музеев и объектов архитектуры компенсируется величественным памятником природы, горой Эльбрус, которая вместе с цепью других вершин нависла доминантой над всеми окрестными районами.

Именно сюда на пять дней и отправились 150 студентов и молодых учёных из России и ещё двух десятков равнинных и не очень стран. Многих из них ничуть не смущала некоторая уединённость Эльбрусского учебно-научного комплекса:

«Спустился с этажа, позавтракал, сделал пару шагов, и ты на лекции. В общем, ничего не отвлекает».

Каждый из ребят приехал сюда по своей причине. Например, Евгений из Оренбурга узнал о Школе от уже бывавшего на ней друга Олега и весь год ждал приёма заявок, чтобы поехать на трек по истории Великой Отечественной войны. А сам Олег рассказал, что занимается историей советского телевидения, анализом его информационной, развлекательной и даже социализирующей роли.

|

На фото: Олег и Евгений из Оренбурга

Даур из Абхазии приехал, чтобы поучаствовать в треке по истории Великой Отечественной войны. Он отметил, что у каждого жителя республики есть участвовавшие в войне родственники — на фронтах Великой Отечественной сражались более 55 тысяч уроженцев Абхазии, несколько тысяч из которых погибли.

«Это, может быть, маленькие цифры в мировом масштабе, но для малочисленного народа это большой урон. Тем более, когда погибает наиболее пассионарная часть населения»,

— отметил он.

Тон работе Школы задала вступительная лекция председателя Правления Российского исторического общества Руслана Гагкуева, развенчавшего несколько исторических фальсификаций, например, об известных «Потёмкинских деревнях» или о равной ответственности СССР и нацистской Германии за развязывание Второй мировой войны. Последовавшая за выступлением серия ответов на вопросы быстро переросла в оживлённую дискуссию, по итогам которой стало ясно — мифы легко найти и в кино, и в социальных сетях, и, по мнению одного участника Школы, даже в некоторых музеях. С недавних пор фейковые исторические видео научились создавать и нейросети. Так что работы у будущих борцов за историческую правду — непочатый край.

|

На фото: Руслан Гагкуев

Не менее оживлённый, но куда более откровенный разговор сложился уже после ужина, когда ребята в неформальной обстановке делились первыми впечатлениями. Самые яркие воспоминания у участников оставил мастер-класс по национальным танцам и только что завершившийся ужин — сошлись на том, что котлеты были хороши и чем-то неуловимым отличались от классических рецептов.

Впечатлила и природа Приэльбрусья. По словам многих из ребят, поездка на Школу оправдала себя ещё когда они впервые увидели горы из окна автобуса, а теперь они ловят каждую минуту, чтобы хоть немного полюбоваться ими. Отметим, что наконец насытиться окружающими красотами студентам удалось уже в следующе дни, когда все желающие сначала отправились с пешей экскурсией к реке Шхельде, а в другой день — поднялись по склону Эльбруса.

Природа и совместная работа сделали своё дело: уже за пару дней из интернациональной группы студентов сформировался сплочённый коллектив. Как поделилась одна из участниц, «Ты идёшь, вокруг ребята из Египта, из Сирии, других мест, а у вас всех такое чувство единения и очень тепло на душе».

Главную ценность Школы сформулировала другая иностранная студентка:

«Мы не только обмениваемся культурой и традицией, но и становимся немного ближе. На первый взгляд, мы такие разные, но на самом деле мы очень похожи».

От экскурсий — к лекциям и собственным проектам

Своим разнообразием отличался не только состав участников Школы, но и программа лекций в рамках тематических треков. Их содержание впечатляло: от трансформации семейной обрядности черкесов на протяжении последних двух веков до экономической модернизации России и тайных шифров лермонтовского «Героя нашего времени».

Примечательно, что, как и в ходе прошедшей в первый день вступительной лекции, в самых разных дискуссиях учёные и студенты в конце концов приходили к вопросу места современных технологий в исторической науке.

Например, на треке «История искусства и культуры в России» председатель Карачаево-Черкесского отделения РИО, директор Государственного Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника имени М.О. Байчоровой Ханафий Хасанов, делившийся опытом создания передвижных и уличных экспозиций, сообщил, что сама суть классических музеев сегодня переосмысляется.

Школьников младших классов уже тяжело привлечь спрятанными за витриной предметами и в целом всем, что нельзя повертеть в руках и не имеет сенсорного экрана. Заинтересовать такую требовательную категорию посетителей помогают интерактивные технологии, но сама идея музея, где экспонаты заменили их виртуальные образы, неприемлемы для всех уважаемых музейщиков, отдавших не одно десятилетие собиранию и сохранению таких артефактов. Баланс между этими двумя центрами силы, вероятно, ещё только предстоит нащупать.

Вопросы применения технологических новшеств в истории обсуждались и на секции «Цифровые технологии в исторических исследованиях» (где ещё, как не здесь, их обсуждать!). На ней декан факультета исторических и политических наук Национального исследовательского Томского государственного университета Жанна Рожнёва посвящала студентов в проблему персональных цифровых архивов, рассчитывая заронить в молодых умах зерно интереса к этой пока не слишком известной теме.

В доверительном разговоре с корреспондентом Жанна Анатольевна пообещала, что в будущем число наших федеральных архивов наверняка пополнит Государственный архив цифровых документов. При этом, считает Жанна Анатольевна, пока не совсем понятно, что выгоднее и эффективнее: обеспечивать площади для хранения бумажных документов или наоборот — содержать серверы для хранения цифровых копий, уничтожая печатные оригиналы. Ещё сложнее обстоит дело с верификацией цифровых документов. Как определить их подлинность в эпоху нейросетей и фотошопа? Да и останется ли само понятие оригиналов? На эти вопросы ещё предстоит ответить.

|

На фото: Жанна Рожнёва и Мария Пономарёва

Современные технологии легли и в основу многих историко-просветительских проектов, которые, объединившись в команды, принялись готовить участники Школы. Так, ребята из трека по истории искусства размышляют над интерактивной галерей по выдающимся деятелям культуры Кабардино-Балкарской Республики, а одна из команд на треке по цифровым технологиям вовсю работает над идеей онлайн-карты административно-территориального деления региона в XIX веке.

Да, облик исторической науки уже начал необратимо меняться, а перед учёными встают новые вопросы и проблемы. Может быть, на некоторые из них в будущем ответят и сегодняшние участники Международной исторической школы. Но пока они озабочены более насущными проблемами — дадут ли сегодня на ужин те самые котлеты?

Текст: Михаил Дорофеев

Фото: Саният Метова, медиацентр КБГУ

Конференции поддержанные Фондом

В Санкт-Петербурге эксперты провели дискуссии о роли декабристов в исторической судьбе России

17–19 ноября 2025 года в Санкт-Петербургском институте истории РАН и Санкт-Петербургском отделении РАН состоялась Всероссийская научная конференция «Декабристы в исторической судьбе России: к 200-летию событий на Сенатской площади. 1825–2025». Мероприятие организовано при поддержке фонда «История Отечества».

Документальные фильмы поддержанные Фондом

Документальный фильм «Империя: воля и мир» о Великой Российской империи

«А мы попробуем любовью, а там посмотрим, что сильней», - эти слова великого российского поэта Ф.И. Тютчева можно привести в качестве эпиграфа к фильму.

Археологические экспедиции и исследования поддержанные Фондом

В Новосибирске молодые археологи приступили к занятиям в полевой школе «Древности Саяно-Алтая»

В Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН стартовала молодёжная полевая школа «Древности Саяно-Алтая». Школа работает при поддержке фонда «История Отечества» и предоставляет студентам уникальную возможность стать участниками археологических экспедиций под руководством ведущих специалистов института.

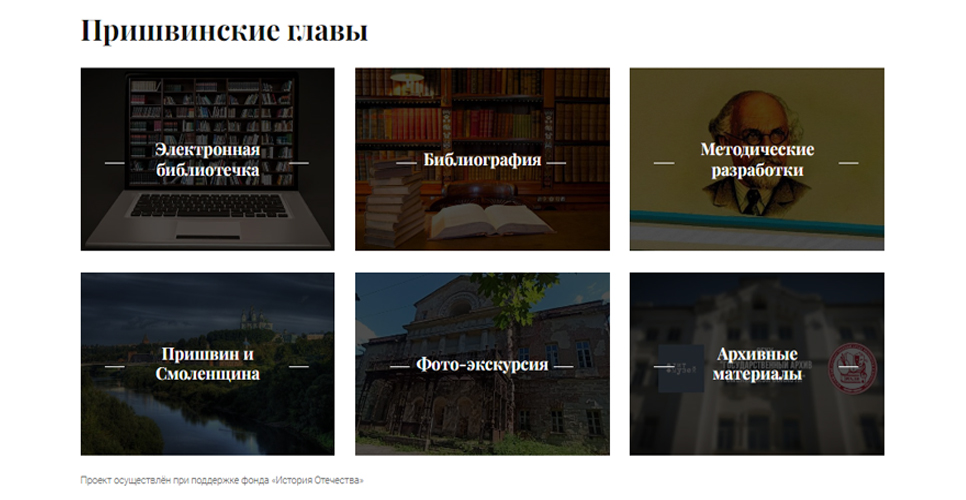

ОНЛАЙН ПРОЕКТЫ поддержанные Фондом

Историко-документальная интернет-выставка «Обстоятельства повелительно требуют»

Федеральное архивное агентство, Российское Историческое Общество, Российский государственный архив социально-политической истории, при участии Государственного архива Российской Федерации, при поддержке фонда «История Отечества» представляют историко-документальную интернет-выставку к 100-летию образования СССР

Интернет-портал

- Российское историческое общество

- Председатель

- Электронная библиотека исторических документов

- РИО-КОМПАС. Библиотека онлайн-ссылок на верифицированные исторические материалы, размещенные в Рунете

- Manuscripta islamica rossica

- Виртуальная реконструкция Страстного монастыря

- Портал «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов»

- Вестник «ВОРОНЦОВО ПОЛЕ»

- Конкурс краеведов, работающих с моложёжью

Архив новостей

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

- 2 февраля стартует приём заявок на Международный конкурс краеведов, работающих с молодёжью

- Стартовал приём заявок на конкурс поэтической декламации «История России в стихах»

- Вышел второй выпуск журнала для детей и юношей «Путь юного историка»

- Опубликован заключительный в 2025 году выпуск просветительского вестника «Воронцово поле»

Архив мероприятий

- В Марий Эл состоялось открытие выставки «Чужие и СВОи. Обличия и лица»

- Восстание декабристов. Документы. Том XXIV и том XXV

- Махров П.С. Воспоминания 1917–1920 гг.

- 14 декабря 1825 года: дневники, письма, воспоминания очевидцев

- Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 1945). Т. 5. Часть 3 (июнь 1941 — 1945)