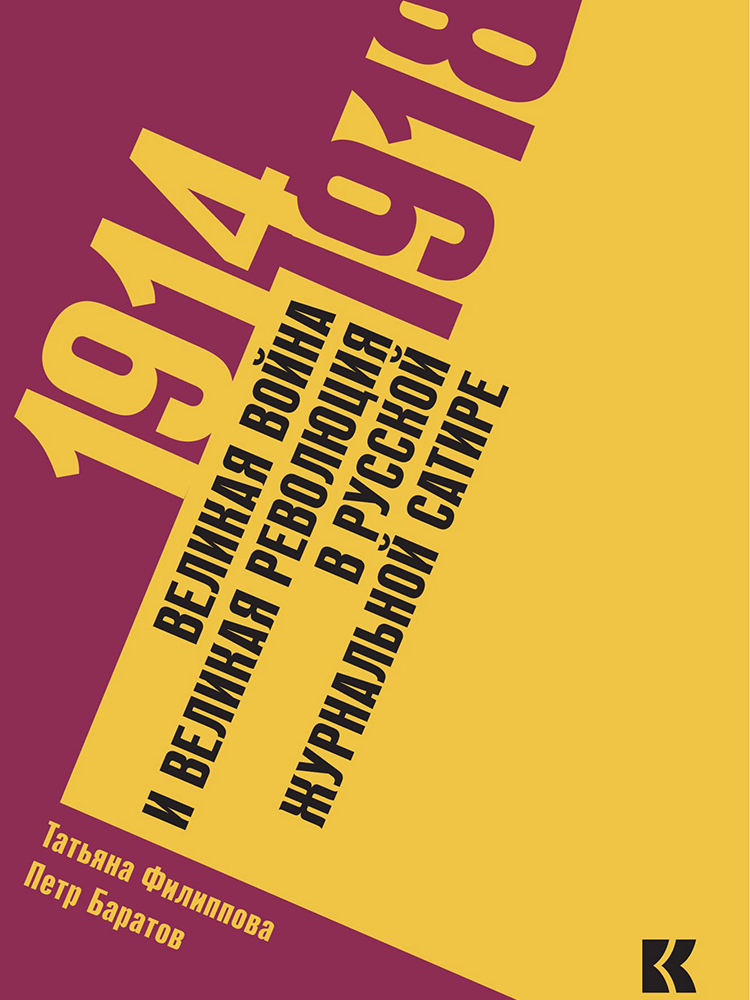

Великая российская революция внесла радикальные перемены не только в политическую, экономическую, но и в социокультурную жизнь страны. Язык не мог оставаться в стороне от ломки коренных жизненных устоев.

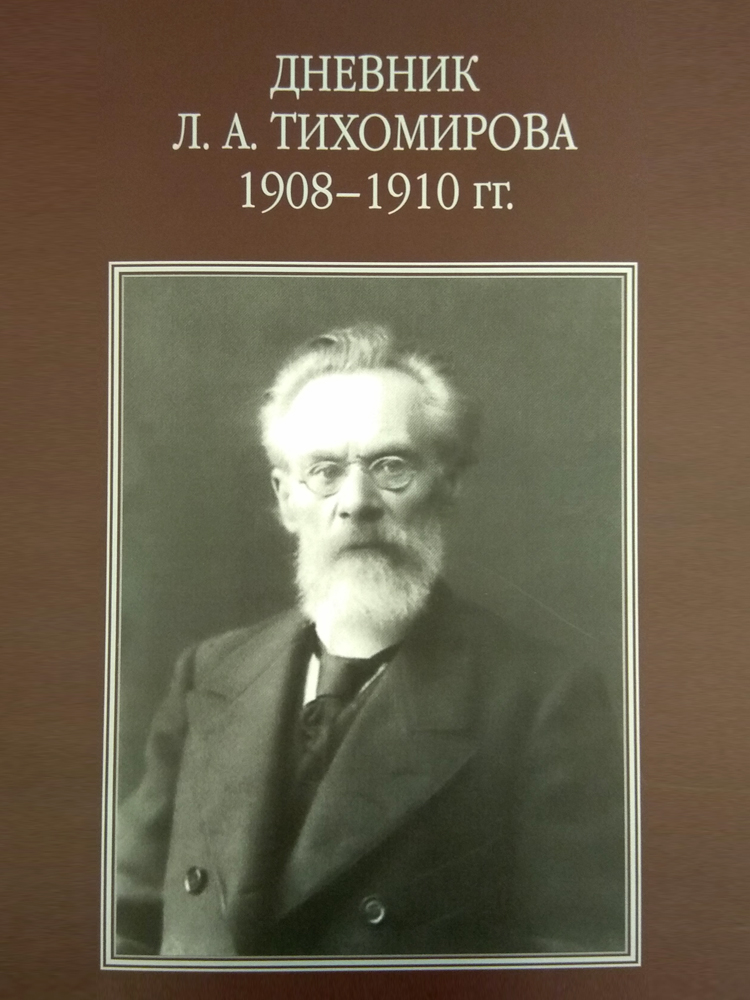

Наиболее резонансным явлением стало изменение языковой графики в ходе проведения реформы орфографии. Парадоксально, но эта навеянная вихрем революции «языковая перестройка» была задумана не советской властью, а гораздо раньше – правительством императорской России. Для подготовки реформы в 1904 году была сформирована орфографическая комиссия при Императорской Академии наук. Её председателем стал филолог, лингвист, основоположник исторического изучения русского языка академик Алексей Александрович Шахматов.

По итогам работы комиссии в мае 1904 года был опубликован проект нового правописания, в котором предлагалось сократить количество букв русского алфавита с целью упрощения правил письма. Тогда проект был встречен неодобрительно, особое сопротивление оказали консервативно настроенная печать и научная общественность.

Академик Алексей Александрович Шахматов.

Окончательный вариант реформы, упрощающей орфографию, был представлен летом 1912 года, однако и он не был принят. Предложения комиссии А.А. Шахматова получили поддержку лишь в мае 1917 года со стороны Министерства народного просвещения Временного правительства. Таким образом, реформа русской орфографии, задуманная в условиях имперской власти, по стечению обстоятельств завершилась при власти советской.

Исторические изменения сказались не столько на орфографической системе, сколько на словарном составе и стилистике русского языка. Новации в языке шли в ногу со строительством советской государственности.

С формированием первого Советского правительства 26 октября (8 ноября) 1917 года в русском языке появляется сложносокращённое слово Совнарком. Вслед за созданием Рабоче-крестьянской Красной армии в словарный состав входят производные от её названия слова – красноармеец и красноармейский. Открытие в 1919 году в Москве первого рабочего факультета привнесло в лексикон новое слово рабфак. Стали появляться учреждения и организации, созвучные революционному времени: сельсовет, комбед, учком и тому подобные названия прочно закрепляются в общественном сознании.

Центровыми в системе русского языка становятся слова «красный» и «советский». Не случайно слово «красный» получает широкое распространение в наименованиях населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных организаций. Названия «Красная нива», «Красный Октябрь», «Красный путь» наглядно демонстрируют «генетическую» связь городов и весей «страны социализма». По мере своего употребления слово «советский» синхронизируется со словом «лучший», как бы отмечая знаком качества всё, что продуцирует и развивает новая государственная структура. Словосочетания «советский спорт», «советская наука», «советское хозяйство» становятся качественными символами советской эпохи.

Общественные и гендерные изменения зеркально преломляются в символике русского языка. Новая социальная роль и статус женщины отображаются в наборе личностных и профессиональных характеристик. Рабфаковка, комсомолка, ленинка, общественница, культработница, прокатчица – эти существительные подчеркивают широкий спектр возможностей советских женщин работать на производстве, заниматься образованием и наукой, общественной и управленческой деятельностью.

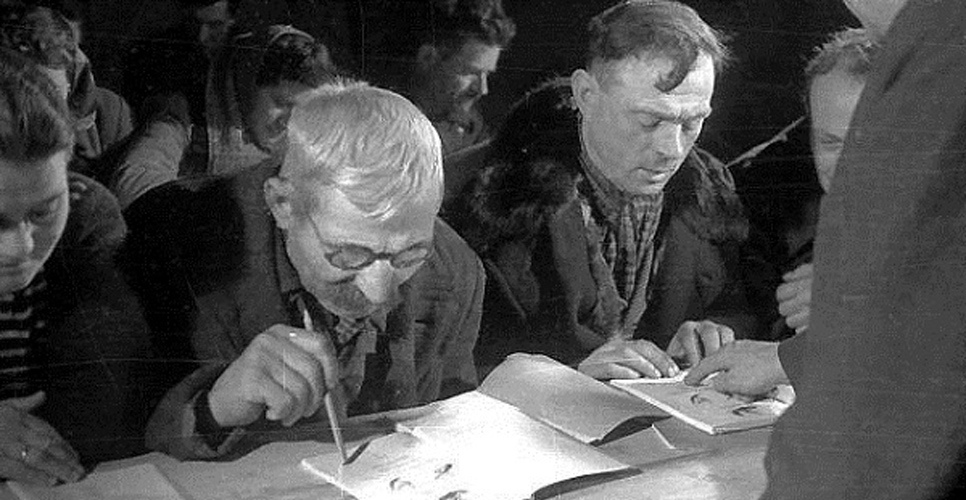

Прочно входят в общественный обиход новые фразеологизмы и афоризмы: «ударные темпы», «стахановское движение», «социалистический лагерь», «догнать и перегнать» и др. Вследствие активного включения народных масс в общественную жизнь происходит демократизация русского языка. На страницах газет и журналов появляются такие словосочетания, как «план завершён» (вместо «выполнен»), «освоить правила» (вместо «усвоить»), свидетельствующие о низком уровне грамотности у большинства населения. В русский язык проникает множество заимствованных слов – кворум, пленум, контракт, делегат, – которые многим были непонятны и оттого неправильно употреблялись.

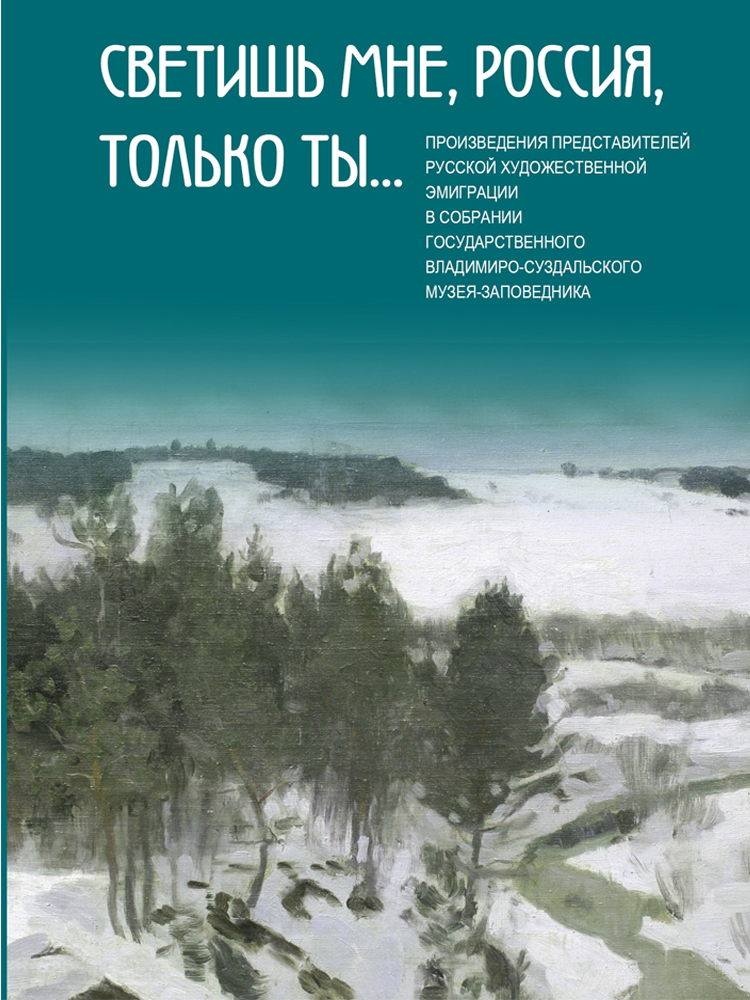

В период нэпа в разговорную речь входят жаргонные фразы из лексикона деклассированных элементов, выброшенных на поверхность социума волной легализованной предпринимательской деятельности. Употребление слов «заначка», «трепаться», «липовый», «шпана» и тому подобных становится социальной нормой. Вместе с тем из литературного русского языка бесследно исчезают фразы вроде: «Как почивали, сударыня?», «Не изволите ли откушать с нами, барышня?» Их хранителями останется узкий круг образованного эмигрантского сообщества.

И всё же можно утверждать, что рождённая Октябрём революционная эпоха позволила русскому литературному языку вступить в новую фазу своего развития. Он стал шире, подвижнее, колоритнее, ближе и понятнее обществу. И это качественно отличало его от уходящей «классики» дореволюционной эпохи.

Автор: Наталья Антоненко, доктор исторических наук

Материал опубликован в вестнике «Воронцово поле»

Конференции поддержанные Фондом

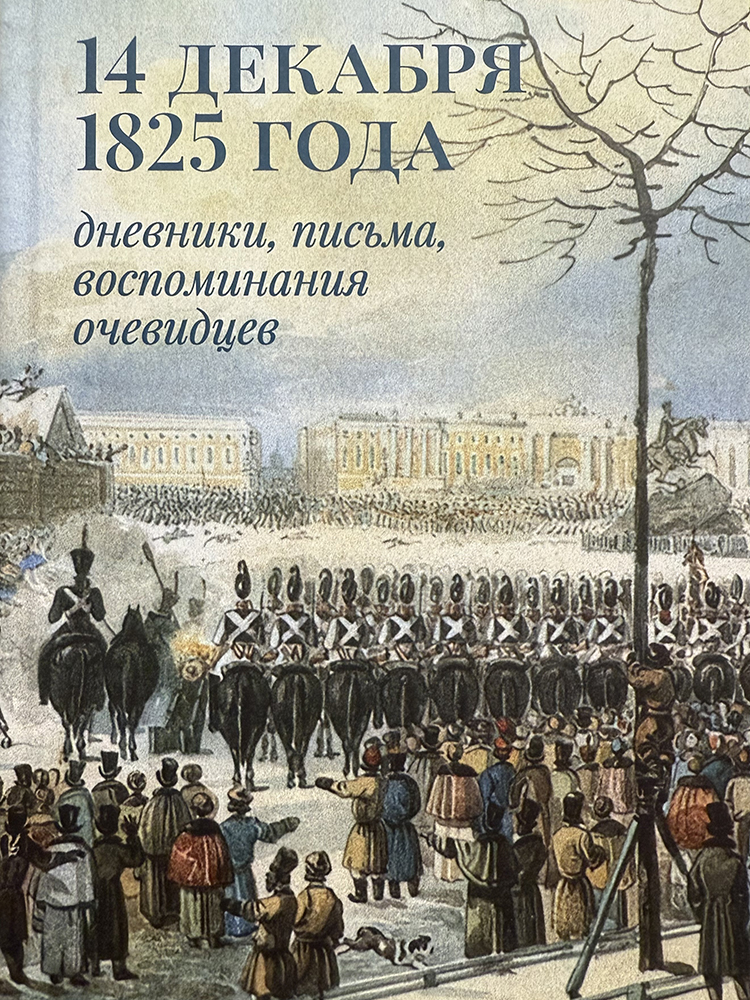

В Санкт-Петербурге эксперты провели дискуссии о роли декабристов в исторической судьбе России

17–19 ноября 2025 года в Санкт-Петербургском институте истории РАН и Санкт-Петербургском отделении РАН состоялась Всероссийская научная конференция «Декабристы в исторической судьбе России: к 200-летию событий на Сенатской площади. 1825–2025». Мероприятие организовано при поддержке фонда «История Отечества».

Документальные фильмы поддержанные Фондом

Фильм «Сотня. Месопотамский рейд» о подвиге кубанских казаков

Фильм «Сотня. Месопотамский рейд» рассказывает о подвиге кубанских казаков, который по разным причинам оказался забытым. А именно – о героическом рейде казачьей сотни под командованием сотника 1-го Уманского полка Василия Гамалия.

Фильм «Русский граф Болгаров» о выдающемся дипломате - Н.П. Игнатьеве

Выдающийся дипломат, успешный государственный деятель, национальный герой Болгарии, патриот России, граф, генерал от инфантерии, генерал-адъютант свиты Его Императорского Величества, - все эти эпитеты и титулы относятся к одному единственному человеку - Николаю Павловичу Игнатьеву.

Археологические экспедиции и исследования поддержанные Фондом

В Новосибирске молодые археологи приступили к занятиям в полевой школе «Древности Саяно-Алтая»

В Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН стартовала молодёжная полевая школа «Древности Саяно-Алтая». Школа работает при поддержке фонда «История Отечества» и предоставляет студентам уникальную возможность стать участниками археологических экспедиций под руководством ведущих специалистов института.

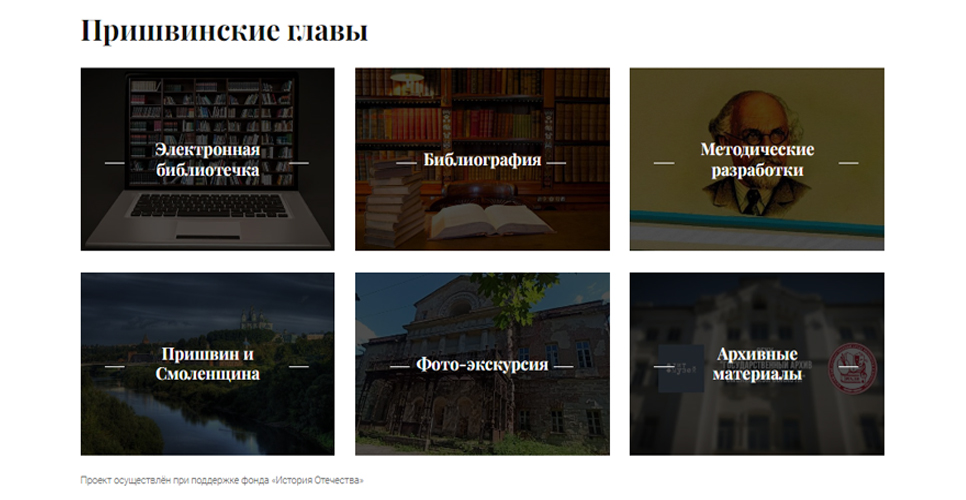

ОНЛАЙН ПРОЕКТЫ поддержанные Фондом

Историко-документальная интернет-выставка «Обстоятельства повелительно требуют»

Федеральное архивное агентство, Российское Историческое Общество, Российский государственный архив социально-политической истории, при участии Государственного архива Российской Федерации, при поддержке фонда «История Отечества» представляют историко-документальную интернет-выставку к 100-летию образования СССР

Интернет-портал

- Российское историческое общество

- Председатель

- Электронная библиотека исторических документов

- РИО-КОМПАС. Библиотека онлайн-ссылок на верифицированные исторические материалы, размещенные в Рунете

- Manuscripta islamica rossica

- Виртуальная реконструкция Страстного монастыря

- Портал «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов»

- Вестник «ВОРОНЦОВО ПОЛЕ»

- Конкурс краеведов, работающих с моложёжью

Архив новостей

- 19 февраля 2026 года стартовал конкурсный отбор фонда «История Отечества» на археологические экспедиции

- Стартовал приём заявок на конкурс фонда «История Отечества» на создание просветительского видеоконтента

- Начат приём заявок на конкурс фонда «История Отечества» на организацию и проведение выставок и экспозиций

- Фонд «История Отечества» принимает заявки на конкурс по организации и проведению мероприятий

- При поддержке фонда «История Отечества» вышел документальный фильм о блокадном зоопарке