Фото с сайта: kremlin.ru

Согласно тексту документа Правительству Российской Федерации поручено подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии Российского исторического общества и представить предложения, касающиеся организации работы по выявлению объектов культурного наследия, связанных с Белгородской засечной чертой, их государственной охране, научному изучению и дальнейшему использованию в целях развития познавательного туризма, а также по организации туристского маршрута по местам расположения этих объектов.

Соответствующее поручение Владимир Путин дал по итогам встречи с представителями общественности в городе Усмани Липецкой области, состоявшейся 22 января 2020 года.

Срок исполнения поручения – 15 июня 2020 года.

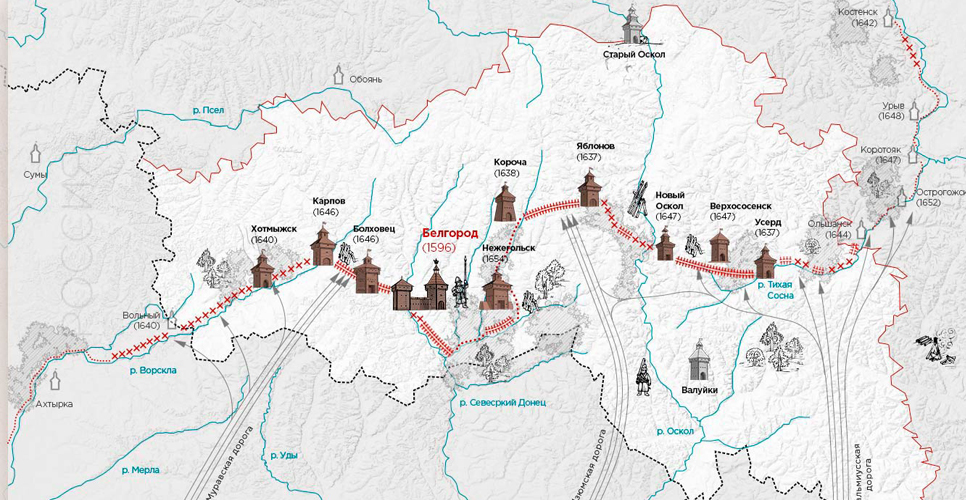

Засечные черты (линии) – это система инженерных оборонительных сооружений на пограничных рубежах Русского государства в XVI–XVII веках. Белгородская засечная черта – одна из важнейших таких черт на южной границе Русского государства в XVII веке. Она предназначалась для защиты от набегов крымских и ногайских татар. В ее состав входили города-крепости, остроги, крепостцы. Между крепостями в лесных местах сооружались засеки и частоколы, в степи – земляные рвы и валы, усиленные оградами и башнями (пять больших земляных валов по 25–30 км – Карповско-Белгородский, Яблоновский, Новооскольский, Усманский, Козловский – и более 20 малых валов), на переправах – надолбы и частоколы, отмечается в «Большой российской энциклопедии».

Строительством Белгородской черты и организацией службы на ней занимался Разрядный приказ. Строительство черты началось в 1635 году и было связано с активизацией крымских татар в ходе Смоленской войны 1632–1634 годов. Центральный пункт черты – город Белгород. Со стороны Ногайского шляха в черту был включён город Козлов, со стороны Изюмского шляха построены города Усерд, Яблонов, Короча. В тылу черты – Ефремов, между Изюмским и Муравским шляхами перед чертой – Чугуев. В 1640-х годах на черте возвели ещё 18 городов и опорных пунктов, были созданы укреплённые районы в Севском и Лебедянском уездах. Протяжённость черты составила 798 км. На ней несли службу более 10 тысяч человек.

Катра с сайта: https://belcherta.ru

С 1646 года Белгородская черта приобрела важное оборонительное значение – ежегодно на ней сосредоточивались главные силы российских войск против набегов татар. После завершения строительства черты (в 1650-х годах) прорывы татар вглубь российской территории в этом районе прекратились. Белгородская черта способствовала заселению южной части Центральной России. В конце XVII века с продвижением государственной границы к югу она утратила стратегическое значение.

История засечных черт в России

С момента своего образования Древнерусское государство вынуждено было вести непрерывную борьбу с племенами степных кочевников и некоторыми государствами Средней и Северной Европы. Для защиты от нашествий и набегов возводились специальные приграничные оборонительные фортификационные сооружения с опорой на естественные (водные, рельефные, лесные и другие) препятствия. В соответствии с этим принципом были возведены «Змиевы валы». В XII – начале XIII вв. на путях вероятного движения противника устраивались засеки. В XIV веке великий князь владимирский Иван I Данилович для защиты южных рубежей Владимирского великого княжества возвёл беспрерывную линию засек от реки Ока к реке Дон и далее к реке Волга.

Протяжённость отдельных засек со временем увеличивалась, и они превращались в засечные линии. В 1520–1530-х годах по реке Ока стала создаваться оборонительная линия, в состав которой вошли города-крепости Козельск, Калуга, Коломна, Серпухов, Муром, Нижний Новгород и другие. Южнее строилась передовая линия, связывавшая города Новгород-Северский, Путивль, Мценск, Пронск. В середине XVI века на основе этих линий возникла Большая засечная черта. Позднее она была усовершенствована, а южнее построена Белгородская черта. Наиболее активно засечные черты возводились во второй половине XVII века: было завершено сооружение Симбирской черты, создана предшественница Закамской укреплённой линии – Закамская засечная черта. Продолжением Белгородской черты с 1650-х годов стала Тамбовская черта, включавшая Тамбовский большой вал длиной в 50 км, три малых вала, несколько острогов и лесные засеки. В 1676–1680 годах построена Пензенская черта, соединявшая Пензу с Симбирской чертой у г. Инсар. Затем она стала частью Сызранской черты. В 1679–1681 годах сооружена Изюмская черта, которая проходила от станицы Коломак через города Изюм, Царёв-Борисов, Валуйки и соединялась с Белгородской чертой у г. Усерд. В 1685 году возведена Исетская черта – между реками Исеть и Тобол.

Засечная черта состояла из лесных завалов – засек, укреплённых земляных валов, усиленных деревянными конструкциями и башнями, рвов, частоколов, надолбов. В засечную черту входили города-крепости с постоянными гарнизонами, «стоялые остроги» со сменными отрядами, различные опорные пункты и другие укрепления. В оборонительную систему включались реки, леса, болота и глубокие овраги.

В засечных (заповедных) лесах запрещалось производить заготовку древесины, прокладывать дороги и тропы. Укрепления засечных черт в зависимости от характера местности имели ширину от 40 м до 60 км. На наиболее опасных направлениях устраивались два и более ряда укреплений. Для лучшего надзора и охраны засечные черты делились на звенья, границы которых обозначались местными приметами.

Во главе каждого из них стоял засечный приказчик, который управлял отдельным звеном или опорным пунктом засеки. В подчинении у него были поместные и приписные сторожа. Засечный приказчик отвечал за содержание засек, организацию надзора и охрану своего участка. Он подчинялся засечному голове и воеводе. Руководством строительства черт и организацией на них службы занимались приграничные воеводы (наместники), в подчинении у которых находились засечные головы. Охрана и оборона черт возлагалась на засечную стражу, а также гарнизоны городов-крепостей (от нескольких сотен до 1,5 тыс. человек) и полевые войска. В стражу набирались преимущественно жители окрестных селений (по одному человеку с 20 дворов). Она была вооружена топорами, пищалями, от казны получала по 2 фунта пороха и столько же свинца. Во второй половине XVI века стража насчитывала от 30 до 35 тыс. ратных людей. Они охраняли черту станицами (отрядами), высылавшими от себя «сторожей» (разъезды), которые наблюдали за обширным районом перед чертой. Для строительства черты и содержания засечной стражи в третьей четверти XVI в. стал собираться особый налог – т. н. засечные деньги, отмечается в «Большой российской энциклопедии».

Засечные черты существенно укрепили охрану и защиту пограничных рубежей Русского государства, а также способствовали заселению лесостепной зоны и освоению новых территорий выходцами из русских земель. С XVIII века опыт строительства черт и организации на них специальной службы широко использовался при сооружении пограничных укреплённых линий.

ВОЗМОЖНО ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

90 лет назад были учреждены орден Ленина и орден Красной Звезды

4 апреля 1703 года заложен первый парусный фрегат Балтийского флота Российской империи

5 апреля 1242 года на Чудском озере произошло Ледовое побоище

Конференции поддержанные Фондом

В Санкт-Петербурге эксперты провели дискуссии о роли декабристов в исторической судьбе России

17–19 ноября 2025 года в Санкт-Петербургском институте истории РАН и Санкт-Петербургском отделении РАН состоялась Всероссийская научная конференция «Декабристы в исторической судьбе России: к 200-летию событий на Сенатской площади. 1825–2025». Мероприятие организовано при поддержке фонда «История Отечества».

Документальные фильмы поддержанные Фондом

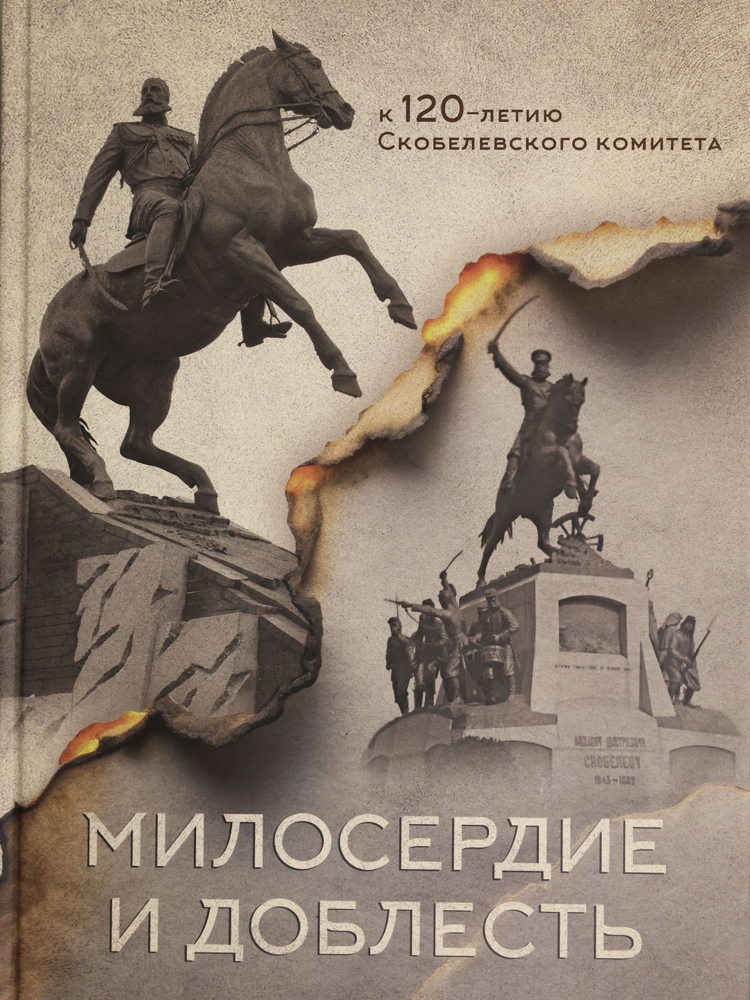

Фильм «Не нам, не нам, а имени твоему» из цикла: «Настоящее-прошедшее»

18 апреля - 23 мая 1876 года в Болгарии произошло восстание против 500-летнего османского владычества. Несмотря на отчаянное сопротивление, плохо вооруженные отряды повстанцев были разгромлены турецкими войсками и башибузуками. По разным данным, погибло от 25 до 50 тысяч болгар.

Археологические экспедиции и исследования поддержанные Фондом

В Новосибирске молодые археологи приступили к занятиям в полевой школе «Древности Саяно-Алтая»

В Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН стартовала молодёжная полевая школа «Древности Саяно-Алтая». Школа работает при поддержке фонда «История Отечества» и предоставляет студентам уникальную возможность стать участниками археологических экспедиций под руководством ведущих специалистов института.

ОНЛАЙН ПРОЕКТЫ поддержанные Фондом

Историко-документальная интернет-выставка «Обстоятельства повелительно требуют»

Федеральное архивное агентство, Российское Историческое Общество, Российский государственный архив социально-политической истории, при участии Государственного архива Российской Федерации, при поддержке фонда «История Отечества» представляют историко-документальную интернет-выставку к 100-летию образования СССР

Интернет-портал

- Российское историческое общество

- Председатель

- Электронная библиотека исторических документов

- РИО-КОМПАС. Библиотека онлайн-ссылок на верифицированные исторические материалы, размещенные в Рунете

- Manuscripta islamica rossica

- Виртуальная реконструкция Страстного монастыря

- Портал «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов»

- Вестник «ВОРОНЦОВО ПОЛЕ»

- Конкурс краеведов, работающих с моложёжью

Архив новостей

- Стартовал приём заявок на конкурс фонда «История Отечества» на создание просветительского видеоконтента

- Начат приём заявок на конкурс фонда «История Отечества» на организацию и проведение выставок и экспозиций

- Фонд «История Отечества» принимает заявки на конкурс по организации и проведению мероприятий

- При поддержке фонда «История Отечества» вышел документальный фильм о блокадном зоопарке

- Стартовал приём заявок на конкурс фонда «История Отечества» на выпуск книжных изданий