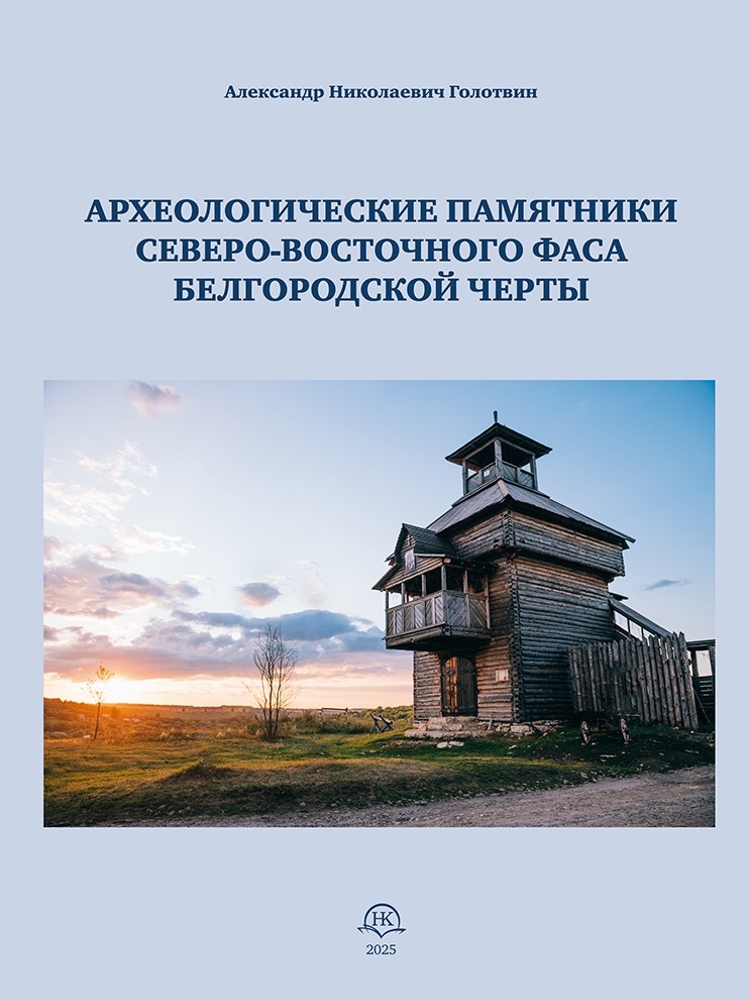

Урляпов вал. Центральный участок. Земляной городок

Урляпов вал. Центральный участок. Земляной городок

Белгородская защитная черта, без сомнения, является уникальным памятником истории и культуры.

В широком смысле – это свидетельство вхождения нынешнего Центрального черноземья в состав Российского государства (XVI – начало XVIII века), в узком – комплекс фортификационных сооружений, объект изучения историков, архитекторов, археологов, а также экологов и почвоведов.

Линия укреплений протянулась почти на 800 км, от р. Челновая (приток Цны) до р. Ворсклы (приток Днепра), и состояла из 25 «военных зон», включавших города-крепости, жилые и стоялые городки и острожки, валы, рвы и другие фортификационные элементы. Кроме глубоко эшелонированной системы укреплений здесь имелись разного рода жилые и хозяйственные сооружения. Все они достойны комплексного археологического изучения, но вплоть до настоящего времени привлекали внимание специалистов лишь эпизодически.

Валы и городища, относящиеся к этой системе, упоминаются в «научных описаниях» и «научных путешествиях» XVIII–XIX веков. Одним из наиболее ярких примеров такого рода сочинений является работа этнографа В. Н. Майнова «Остатки засечно-сторожевой линии в пределах Воронежской губернии» (1875). Отдельные объекты Белгородской черты фиксировались при сплошных разведках, подвергались раскопкам при изучении многослойных памятников (Хотмыжск, «Романов в степи», Ольшанск). Среди целенаправленных работ можно выделить обследование Козловского вала А. Н. Норцовым (1900) и В. И. Кошелевым (1952), раскопки Белгородской крепости А. В. Никитиным (1951) и изучение укреплений в границах Белгородской области под руководством И. Т. Шатохина и А. Г. Дьяченко (1990). В последние годы проведены спасательные раскопки на объектах Белгородской черты: Н. Д. Ивашовой – на городище «Романов в степи» (2010); И. В. Федюниным – в пределах Третьей Белгородской крепости (2012) и др.

Тем не менее в среде археологов по-прежнему бытует представление, что памятники этого времени не являются предметом «высокой» археологии. Во многом это связано с большим количеством письменных источников, детально описывающих укрепления и уже проанализированных историками.

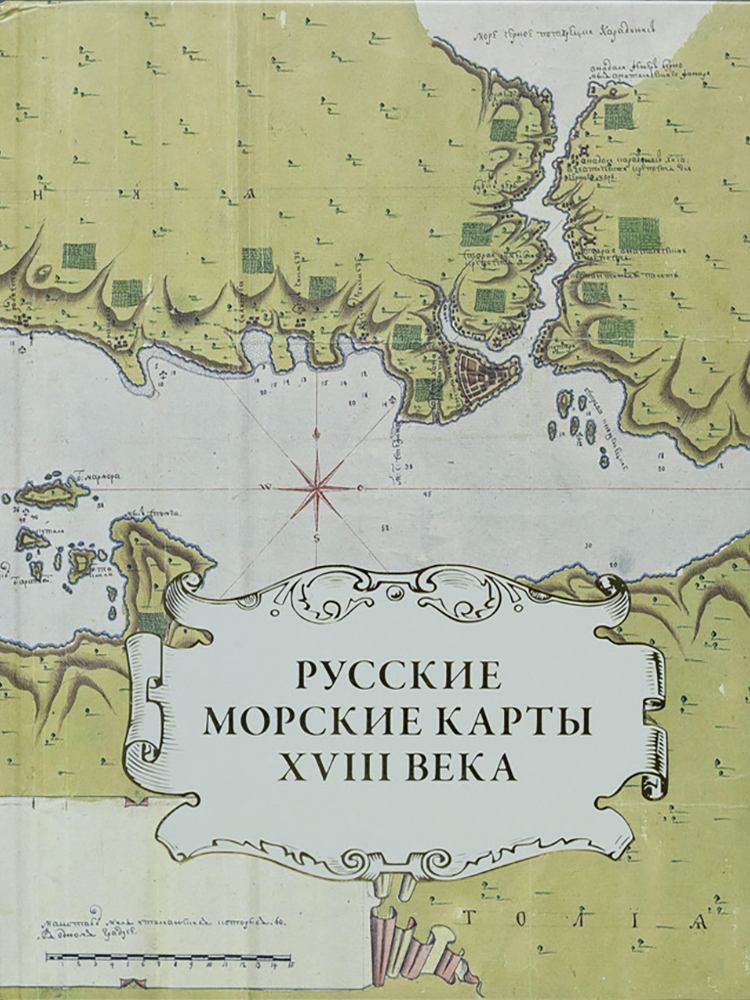

Карта-схема Белгородской защитной черты в верхнем течении р. Воронеж |

К решению ряда исследовательских проблем удалось приблизиться в ходе реализации научной темы «Археологическое изучение северо-восточного фаса Белгородской черты», разрабатываемой под руководством одного из авторов с 2012 года. Особое внимание было обращено на разработку методической составляющей. Если при обследовании городов-крепостей применяются стандартные приёмы археологического исследования (сбор подъёмного материала, шурфовка и анализ топографии), то изучение таких протяжённых линейных объектов как земляные валы невозможно без анализа спутниковых фотографий, подробных карт местности, снимков с квадрокоптера. Опыт показывает бесперспективность локальных земляных работ на площади стоялых городков, где многие фортификационные элементы, принятые ранее за следы разрушений, удалось обнаружить только при подробной тахеометрической съёмке и создании детальных панорамных планов. Информацию же о структуре и исходных параметрах укреплений возможно получить только посредством археологических раскопок.

Основным объектом начавшихся исследований стал Усманский земляной вал (1645), который перекрывал степной язык в междуречье рек Воронеж и Усмань. Проведённые работы в полной мере показали масштабность и сложность подобных памятников. Так, вал делится на две неравные части – «меньшой» (около 7 км) и «большой» (около 17 км). По данным письменных источников, на нем располагалось 15 стоялых городков, башня и караульная вышка. При этом после масштабной реконструкции 1684 года на «большом» валу образовались «старая» и «новая» линии и удвоилось количество городков, а стоялый Демшинский городок был преобразован в жилой. Всего обнаружено восемь объектов, которые с разной степенью уверенности связаны с остатками городков и других фортификационных элементов. Для «новой» линии, которая в целом неплохо сохранилась, определены размеры – ширина в 24–25 м, высота от дна рва до вершины вала – около 3,5–4 м. Исключение составили только выходы к водным источникам и балкам, где фиксировалось постепенное расширение рва до 42–44 м.

Ров «новой» линии Усманского вала |

Раскопки «новой» линии позволили проследить её структуру и особенности. Установлено, что сооружение вала начиналось с оформления суглинистой подушки, ров имел ширину до 6 м и глубину до 2,6 м, а с «русской стороны» располагались мощные дубовые надолбы (деревянные столбы, связанные поперечными бревнами). В свою очередь разрез «старой» линии подтвердил данные письменных источников: она представляла собой ряд надолбов, перед которым со временем выкопали ров.

Не остался без внимания и северо-восточный фас Белгородской черты, основу которого составлял земляной вал, вернее, как и в случае с Усманской частью, система валов. Речь идет о Козловском участке (1636) и составляющих его Козловском и Урляповом валах. Козловский вал по протяжённости сопоставим с Усманским, но с гораздо большим количеством городков и довольно мощным дополнительным рвом с «русской стороны». Также характерными для Белгородской черты являются фортификации, подобные Урляпову валу, – небольшие, в нашем случае до 1,4 км, участки укреплений на наиболее уязвимых местах. Урляпов вал был сооружён в излучине р. Польной Воронеж. На самом мощном, центральном участке выявлен земляной городок и четыре укрепления, которые можно назвать «земляными башнями».

Еще одним интересным элементом Козловского участка является Матырский городок, вынесенный в Поле на 40 верст. Гарнизонная смена добиралась до него практически весь день, постоянно подвергаясь нападению неприятеля. Неудивительно, что в Разрядный приказ непрерывно поступали челобитные о его уничтожении. В итоге острожек просуществовал всего 3 года, что сделало его культурный слой уникальным археологическим источником. В ходе раскопок здесь выделена керамика середины XVII века, ставшая маркером для северо-восточного фаса Белгородской черты.

Керамика середины XVII в. с Матырского городка |

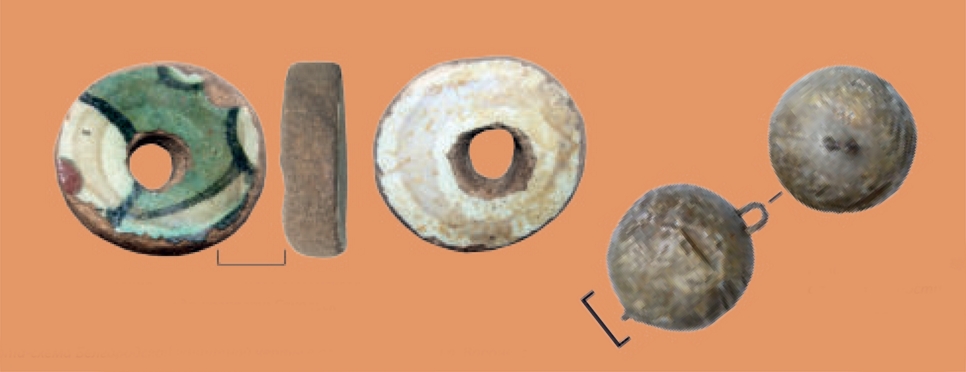

Среди находок на местах городов Черты нередки предметы вооружения. В частности, на площади бывшего города-крепости Белоколодск была получена серия свинцовых снарядов, предназначенных, судя по всему, для разных типов ручного огнестрельного оружия, что подтверждается тремя способами изготовления пуль, два из которых посредством литья: разливка расплавленного металла в формы – пулелейки и дозированное выливание с высоты в воду или масло, а третий – разрубанием (рассеканием) кусков обкатанной проволоки (получение т.н. «секанцев»). Отдельного упоминания заслуживает находка небольшого свинцового шарика с петлёй, сопоставимого с гирей от кавалерийского кистеня.

Пряслице из полихромного османского сосуда с города-крепости Сокольск и кавалерийский кистень с города-крепости Белоколодск |

Снаряды для ручного огнестрельного оружия с города-крепости Белоколодск |

Сегодня среди первоочередных перед исследователями стоят следующие задачи в археологическом изучении Белгородской черты. Во-первых, следует установить границы сохранившихся остатков укреплений для последующей постановки их на государственную охрану. Во-вторых, необходимо провести археологические исследования с целью получения данных для максимально выверенной реконструкции укреплений и возможности их музеефикации. В-третьих, ждут своего решения и некоторые методические вопросы. В частности, не совсем понятно, как поступать с объектами, выявить которые в ходе разведки практически невозможно, хотя наличие их хорошо известно по письменным источникам. Речь идет о засеках, надолбах, засыпанных рвах, остатках острожков и городков, не фиксируемых на поверхности и не имеющих выраженного культурного слоя.

Текст: Александр Бессуднов

кандидат исторических наук, президент ЛОНОО «Археолог»,

Александр Голотвин кандидат исторических наук,

генеральный директор

ООО «Археологический парк ”Аргамач”»

Конференции поддержанные Фондом

В Санкт-Петербурге эксперты провели дискуссии о роли декабристов в исторической судьбе России

17–19 ноября 2025 года в Санкт-Петербургском институте истории РАН и Санкт-Петербургском отделении РАН состоялась Всероссийская научная конференция «Декабристы в исторической судьбе России: к 200-летию событий на Сенатской площади. 1825–2025». Мероприятие организовано при поддержке фонда «История Отечества».

Документальные фильмы поддержанные Фондом

Специальный приз кинофестиваля «Русское зарубежье» получил фильм «Я найду тебя, отец!»

14 ноября 2024 года в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына состоялось вручение наград XVIII Международного кинофестиваля «Русское зарубежье». Фильм «Я найду тебя, отец!», созданный при поддержке фонда «История Отечества», получил специальный приз жюри в номинации лучших неигровых фильмов.

Фильм «Революция и Конституция или мина замедленного действия»

Фильм «Революция и Конституция» - экранизация истории борьбы за правовое государство в России, которая разворачивалась на ландшафте Российской империи на протяжении 19-го - первой четверти 20-го века.

Археологические экспедиции и исследования поддержанные Фондом

В Новосибирске молодые археологи приступили к занятиям в полевой школе «Древности Саяно-Алтая»

В Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН стартовала молодёжная полевая школа «Древности Саяно-Алтая». Школа работает при поддержке фонда «История Отечества» и предоставляет студентам уникальную возможность стать участниками археологических экспедиций под руководством ведущих специалистов института.

ОНЛАЙН ПРОЕКТЫ поддержанные Фондом

Историко-документальная интернет-выставка «Обстоятельства повелительно требуют»

Федеральное архивное агентство, Российское Историческое Общество, Российский государственный архив социально-политической истории, при участии Государственного архива Российской Федерации, при поддержке фонда «История Отечества» представляют историко-документальную интернет-выставку к 100-летию образования СССР

Интернет-портал

- Российское историческое общество

- Председатель

- Электронная библиотека исторических документов

- РИО-КОМПАС. Библиотека онлайн-ссылок на верифицированные исторические материалы, размещенные в Рунете

- Manuscripta islamica rossica

- Виртуальная реконструкция Страстного монастыря

- Портал «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов»

- Вестник «ВОРОНЦОВО ПОЛЕ»

- Конкурс краеведов, работающих с моложёжью

Архив новостей

- 2 февраля стартует приём заявок на Международный конкурс краеведов, работающих с молодёжью

- Стартовал приём заявок на конкурс поэтической декламации «История России в стихах»

- Вышел второй выпуск журнала для детей и юношей «Путь юного историка»

- Опубликован заключительный в 2025 году выпуск просветительского вестника «Воронцово поле»

- В Симферополе прошли мероприятия посвящённые путешествию Афанасия Никитина

Архив мероприятий

- В Марий Эл состоялось открытие выставки «Чужие и СВОи. Обличия и лица»

- Восстание декабристов. Документы. Том XXIV и том XXV

- Махров П.С. Воспоминания 1917–1920 гг.

- 14 декабря 1825 года: дневники, письма, воспоминания очевидцев

- Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 1945). Т. 5. Часть 3 (июнь 1941 — 1945)