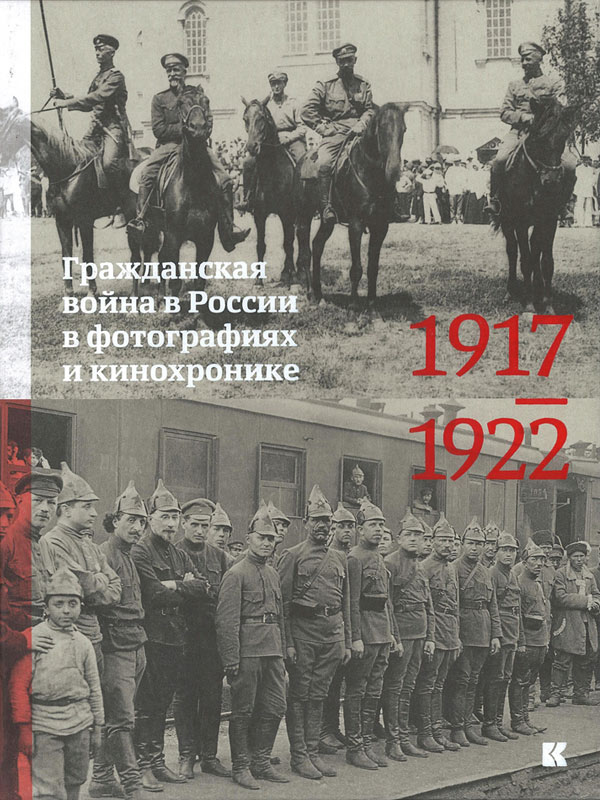

Несмотря на смысловую противоположность понятий «культура» и «война», период Гражданской войны в России занимает важное место в истории отечественной культуры: в ходе революционно-военных коллизий зарождалась и обретала собственные черты новая культурная модель – советская. Фон, контекст, Гражданской войны оказали значительное влияние на содержание и механизмы утверждения этой модели.

Научное осмысление культурной проблематики эпохи гражданского противостояния 1917–1922 годов всегда точно отражало специфику историографической ситуации в целом, задававшей парадигму восприятия культуры как таковой. Современный этап изучения этой темы характеризуется переходом к плюралистической модели исторического сознания, расширением методов исследования, активным диалогом с зарубежной и эмигрантской историографией, заметным расширением тематики исследований (взаимоотношения церкви и власти, культура повседневности, социокультурные процессы в российских регионах, системное исследование социальной психологии, стереотипов общественного сознания, менталитета и идеологии).

В последние два десятилетия начал меняться понятийный аппарат исторических исследований по культурной проблематике. Широкое распространение получили такие термины из арсенала западных научных школ, как «социокультурная трансформация», «культурный потенциал», «культурно-цивилизационный ландшафт», «механизмы саморазвития культуры» и другие. Это позволяет по-новому увидеть, собственно, сам объект изучения – культуру. К примеру, системный подход позволил представить культуру как синтез рациональной и эмоционально-чувственной её составляющих, историко-антропологический – через взаимодействие социальных структур и человеческого сознания и поведения в развивающемся обществе, семиотический – с подключением совокупности знаков, хранящих информацию, синергетический – в общем объёме целостной, сверхсложной, саморазвивающейся системы. Среди важных особенностей современного этапа можно также отметить внимание исследователей к рассмотрению соответствующих проблем на региональном материале.

Пожиная плоды «архивной революции», исследователи активно «изучают столкновение, взаимодействие и противоборство старой и новой культуры, взаимодействие революции и культуры, рождение и реализацию новой культуры, ориентированной на тесное переплетение с политикой и социальными отношениями»[1]. Ключевыми проблемами советской культуры периода Гражданской войны на всём протяжении её изучения были: трансформация культурной модели под влиянием гражданского противостояния; особенности культурной политики большевиков; выработка новой модели культуры.

Примечательно, что различные исследователи в настоящее время начали использовать даже разные термины для обозначения основных позиций по вопросам культурных ориентиров и предпочтений среди большевистских лидеров. Некоторые говорят о «консерваторах» (В. Ленин), «либералах» (А. Луначарский), сторонниках революционного обновления культуры (Л. Троцкий)[2]. Другие выделяют сторонников «мягкого» курса (А. Луначарский, Л. Троцкий, Н. Семашко, Г. Кржижановский, К. Радек, А. Воронский), «жесткого» курса (Е. Преображенский, М. Томский, Г. Зиновьев, А. Шляпников) и центристов–прагматиков (В. Ленин, Н. Бухарин, А. Рыков, И. Сталин, В. Молотов, Ф. Дзержинский)[3].

Постановка вопроса о сущности и содержании культурно-исторического процесса в эпоху Гражданской войны также характеризуется существенным различием интерпретаций. Так, с 1990-х годов восприятие и оценка «культурной революции» и всей связанной с нею проблематики – и как с конкретно-историческим явлением, и как с официальной пропагандистской идеологемой – начали обретать всё более негативный характер. Некоторые авторы считали, что «само понятие сыграло роковую роль, ибо воспринималось как решительные и быстрые действия, штурм, атака. Но культура отторгала лихие «кавалерийские атаки». В итоге скромные достижения культурной революции сочетались с очень серьёзными доктринальными и организационными просчётами»[4].

Вопрос о том, что понимать под «культурной революцией» – «революционизацию умов» или «изменение культурного ландшафта», также остаётся в современной отечественной историографии во многих своих ракурсах принципиально открытым. Так, Л. Булавка предложила «компромиссное» видение данной проблематики. По её мнению, октябрь 1917-го открыл новый смысл культуры: для трудящихся это был «рабочий инструмент» в деле созидания новой общественной жизни, форма осмысления их собственных классовых интересов и перспектив, проблем и противоречий. В то же время сама по себе «культурная революция» явила и противоположную линию реализации на практике – разрушение культурных ценностей, материальных и духовных, по отношению к деятелям культуры «снизу» [5].

В качестве отдельного историографического вопроса выступал сюжет о понимании культуры в контексте политики военного коммунизма: оказала ли влияние эта политика на культуру или нет? В.Л. Соскин высказывает соображение, что вне военного коммунизма сфера культуры остаться не могла. Автор исходит из того, что в период относительно мирного периода революции (конец 1917-го – середина 1918 года) основные направления и способы формирования культуры проявились в виде переплетения двух линий. Одна была представлена демократическими преобразованиями – естественным выражением революционных устремлений широких социальных слоев населения и способом утверждения авторитета новой власти в духе демократизации культурного ландшафта (уничтожение сословий, провозглашение свободы совести, реформы в области народного образования, внешкольного просвещения и т.д.). Это способствовало вовлечению народных масс в культурную жизнь. Вторая же линия, напротив, представала как антидемократическая по содержанию. Власть заявила о себе как о диктатуре с присущей ей ориентацией на монополию и использование силы[6].

Драматическая судьба этих тенденций (и их носителей) решалась именно в годы Гражданской войны. «Военные» методы организации общества, проявившиеся в экономике, постепенно охватили все другие сферы жизни общества. Военно-коммунистическая идеология проникала в культуру, которая, в свою очередь, с помощью присущих ей профессиональных способов воздействия на массы способствовала распространению этой идеологии[7]. Во время войны произошло обесценивание личности, под угрозой оказалась сердцевина культуры – её гуманистическая сущность. В духовном наследии военного коммунизма был заключён комплекс причин, деформировавших дальнейший ход культурного строительства. Суть трагедии состояла в резком, решительном сломе той демократической составляющей, которая поначалу была значительной и оказалась первой и главной жертвой политико-государственных процессов. Именно этот, «военно-коммунистический» по своим истокам тип культуры, сложившийся в годы Гражданской войны, стал базовым типом советской культуры.

С проблематикой изучения «новой культурной модели» как отдельного исследовательского объекта на определённой стадии историографического процесса оказалось связанным понятие «культурная политика», которую зачастую понимали и трактовали как партийно-государственное руководство культурой. На сегодняшнем уровне понимания этой проблематики присутствует иной ракурс видения отношения государства эпохи Гражданской войны к культурным явлениям и сфере в целом.

Так, усиление непосредственного государственного вмешательства в сферу культуры в условиях Гражданской войны многие авторы связывают со стилем формирующейся под воздействием большевистских установок жизни. А также с присущими эпохе особенностями взаимоотношений в социуме, с новыми правилами иерархического поведения, командными принципами, привнесенными из военной среды: замена авторитета знания и морального достоинства авторитетом власти и должности; умаление роли «низовой» инициативы и творчества; пренебрежение к объективному анализу действительности и, напротив, преувеличение роли волюнтаристских методов[8].

Историки отмечают противоречия между ростками социального творчества и централизованно-бюрократическим диктатом как существенные препятствия на пути развития культуры, а политизацию и бюрократизацию культурного творчества – как источники жестких и мучительных конфликтов в культурной среде[9].

Другим феноменом той эпохи исследователи называют явление мирового культурного класса, обозначаемое общим термином – авангард. Уникальность периода Гражданской войны, как было сказано, состояла в сохранении культурного плюрализма, в присутствии творческой полемики между различными течениями и школами. Ломка традиционного уклада жизни мощно воздействовала на процесс творчества, раскрепощая мысль, побуждая к новаторству и возникновению новых творческих объединений. По словам Т.П. Коржихиной, в годы Гражданской войны каждый город в России превратился в Афины, где без конца писали и читали стихи, решали коренные философские вопросы, создавали театры…[10]

Интересно отметить, что в советской историографии культурный плюрализм эпохи не рассматривался как положительный результат культурной политики большевиков. (Впрочем, подобный плюрализм был, скорее, «побочным» следствием политической ситуации: у партийного руководства ещё не было возможности полностью монополизировать сферу производства культурных ценностей.) Культурная «реабилитация» многих художественных течений произошла лишь в новейший период изучения проблемы. Одним из ключевых сюжетов в исследовании авангарда как культурного явления стал вопрос о соотношении революции политической и революции художественной, унаследованный исследователями от непосредственных участников тогдашний культурных диспутов[11].

Так, Л.Я. Яшкова указывает, что в пореволюционный период и до начала 1920-х годов художники авангарда колебались между двумя позициями – «марксистской», с ориентацией на государство, и «анархической», с идеей своего мироустройства. Справедливо утверждение автора, что в первые годы советской власти авангард не только попытался политически реализовать на практике свои художественные проекты, но и сформировал специфический тип художественно-политического дискурса: произведение художника оценивалось как политическое решение, а каждое политическое решение – исходя из эстетических последствий[12].

Взгляд на состояние изучения истории советской культуры в годы Гражданской войны позволяет сделать ряд выводов. Серьёзная исследовательская работа предстоит по воссозданию «культурного измерения» антибольшевистского движения. Обобщающий труд по культурной истории Гражданской войны будет призван восполнить пробелы в отечественной историографии. Междисциплинарное осмысление, более активный диалог отечественной и зарубежной историографии могут способствовать расширению сюжетов и методик в подходе к исследуемой теме.

Ирина Купцова,

доктор исторических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова.

Фото: Очередь за продуктами на углу улиц Тверская и Охотный ряд. Москва. Осень 1917. Фотограф не установлен РГАКФД

Материал опубликован в вестнике «Воронцово поле»

[1] Голдин В.И. Гражданская война в России сквозь призму лет: историография проблемы. Мурманск: МГТУ, 2012. C. 106.

[2] Яшкова Л.А. Политика РКП(б)–ВКП(б) в сфере развития художественной культуры (1917–1930 гг.). Славянск-на-Кубани: Издательский центр СГПИ, 2009. С. 7.

[3] Казанин И.Е. Забытое будущее: Советская власть и российская интеллигенция в первое послеоктябрьское десятилетие. Волгоград, 2001. С. 349-350.

[4]Киселева Т.Г., Стрельцов Ю.А., Стрельцова Е.Ю. Культура и революция: историческая хроника первых послеоктябрьских десятилетий. М., 1998. С. 30.

[5] Булавка Л. Феномен советской культуры. М.: Культурная революция, 2008. С. 35.

[6] Соскин В.Л. Советская тоталитарная культура: у истоков. 1917-1920 гг. Екатеринбург, 1995. С. 12.

[7] Соскин В.Л. Советская тоталитарная культура: у истоков. 1917-1920 гг. С. 19.

[8] Соскин В.Л. Советская тоталитарная культура: у истоков. 1917–1920 гг. С. 20.

[9] Булавка Л. Феномен советской культуры. С. 35.

[10] Коржихина Т.П. Извольте быть благонадежны! М., 1997. С. 35.

[11] Бобринский И.А. Русский авангард: истоки и метаморфозы. М., 2003; его же: Русский авангард. Границы искусства. М., 2006; Крусанов А.В. Русский авангард. М., 2010; Останина Е.А. Мастера авангарда. М., 2003 и др.

[12] Яшкова Л.А. Политика РКП(б)–ВКП(б) в сфере развития художественной культуры (1917–1930 гг.). Славянск-на-Кубани: Издательский центр СГПИ, 2009. С. 43.

Конференции поддержанные Фондом

В Санкт-Петербурге эксперты провели дискуссии о роли декабристов в исторической судьбе России

17–19 ноября 2025 года в Санкт-Петербургском институте истории РАН и Санкт-Петербургском отделении РАН состоялась Всероссийская научная конференция «Декабристы в исторической судьбе России: к 200-летию событий на Сенатской площади. 1825–2025». Мероприятие организовано при поддержке фонда «История Отечества».

Документальные фильмы поддержанные Фондом

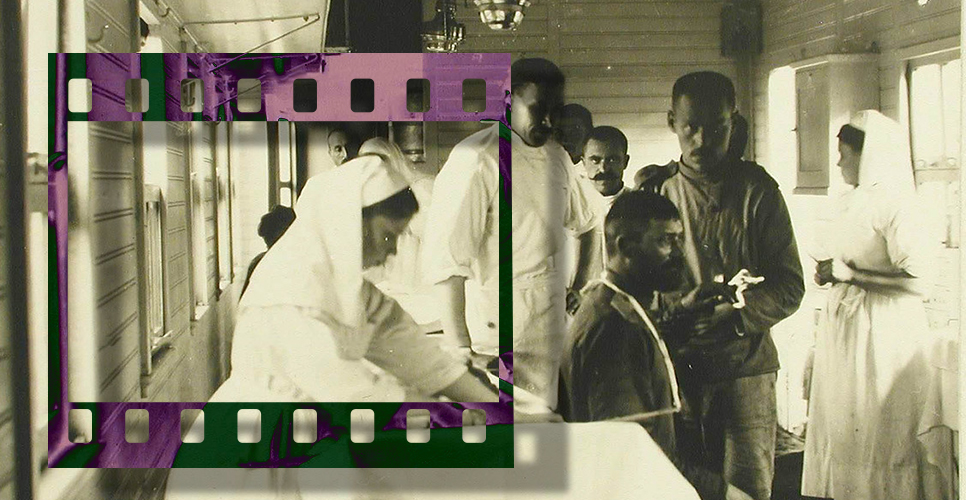

Фильм «Софья Федорченко, сестра милосердия» из цикла «Настоящее-прошедшее»

Как-то, разбирая старые издания, Александр Блок перелистывал выходивший в 1917 году журнал «Народоправство». Он обратил внимание на опубликованные в нем фрагменты из книги «Народ на войне» неизвестного писателя С. Федорченко.

Фильм «Бычковы. Два портрета» из цикла: «Настоящее-прошедшее»

В 2010 году в Ярославле в музее истории города шла активная подготовка экспозиции, посвящённой знаменитым землякам. На тот момент было известно тринадцать меценатов, благотворителей, удостоившихся в ХIХ веке звания Почётного гражданина.

Археологические экспедиции и исследования поддержанные Фондом

В Новосибирске молодые археологи приступили к занятиям в полевой школе «Древности Саяно-Алтая»

В Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН стартовала молодёжная полевая школа «Древности Саяно-Алтая». Школа работает при поддержке фонда «История Отечества» и предоставляет студентам уникальную возможность стать участниками археологических экспедиций под руководством ведущих специалистов института.

ОНЛАЙН ПРОЕКТЫ поддержанные Фондом

Историко-документальная интернет-выставка «Обстоятельства повелительно требуют»

Федеральное архивное агентство, Российское Историческое Общество, Российский государственный архив социально-политической истории, при участии Государственного архива Российской Федерации, при поддержке фонда «История Отечества» представляют историко-документальную интернет-выставку к 100-летию образования СССР

Интернет-портал

- Российское историческое общество

- Председатель

- Электронная библиотека исторических документов

- РИО-КОМПАС. Библиотека онлайн-ссылок на верифицированные исторические материалы, размещенные в Рунете

- Manuscripta islamica rossica

- Виртуальная реконструкция Страстного монастыря

- Портал «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов»

- Вестник «ВОРОНЦОВО ПОЛЕ»

- Конкурс краеведов, работающих с моложёжью

Архив новостей

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

- 2 февраля стартует приём заявок на Международный конкурс краеведов, работающих с молодёжью

- Стартовал приём заявок на конкурс поэтической декламации «История России в стихах»

- Вышел второй выпуск журнала для детей и юношей «Путь юного историка»

- Опубликован заключительный в 2025 году выпуск просветительского вестника «Воронцово поле»

Архив мероприятий

- В Марий Эл состоялось открытие выставки «Чужие и СВОи. Обличия и лица»

- Восстание декабристов. Документы. Том XXIV и том XXV

- Махров П.С. Воспоминания 1917–1920 гг.

- 14 декабря 1825 года: дневники, письма, воспоминания очевидцев

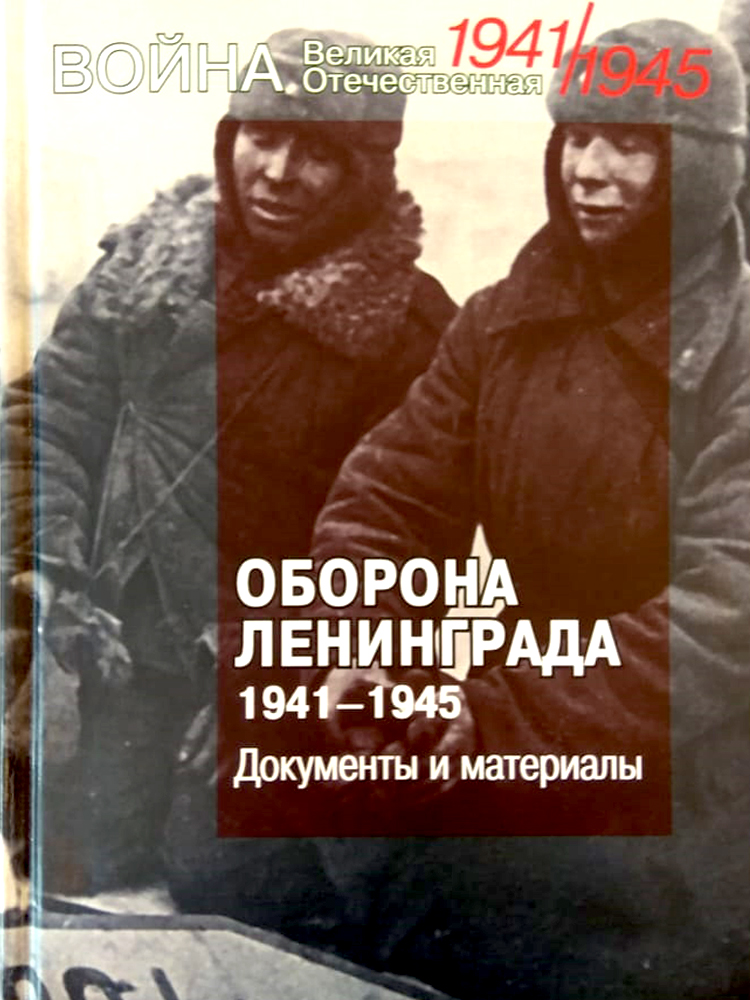

- Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 1945). Т. 5. Часть 3 (июнь 1941 — 1945)