Археологические экспедиции и исследования поддержанные Фондом

Фотографии предоставлены пресс-службой Института археологии РАН.

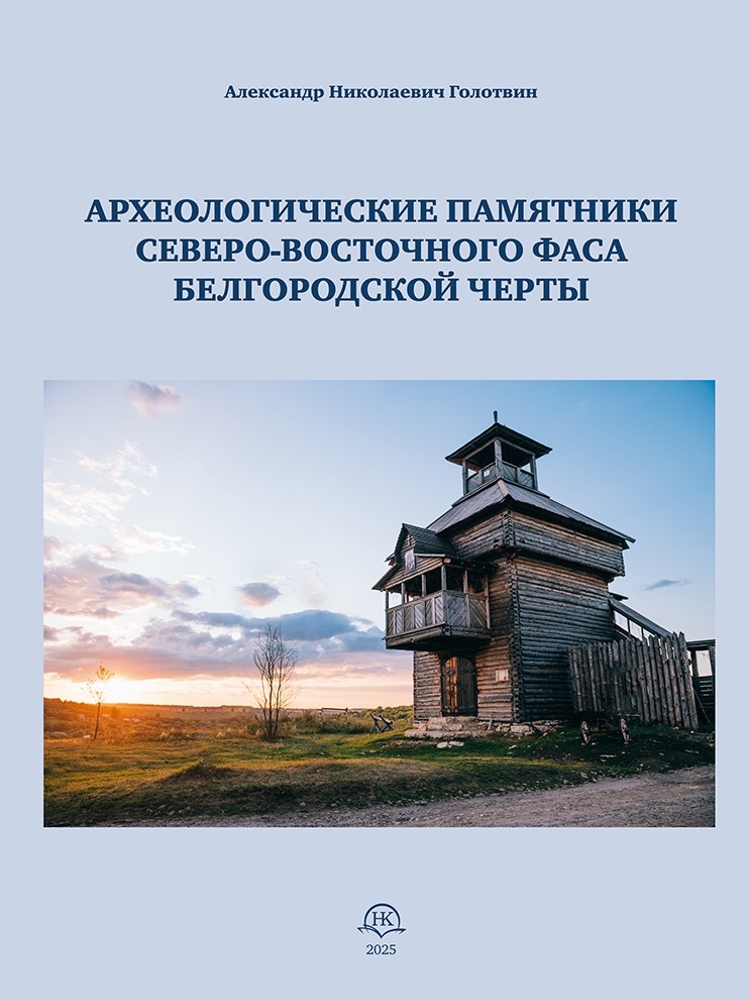

Ученые Института археологии РАН при поддержке фонда «История Отечества» впервые изучили современные сёла Суздальского Ополья с почти тысячелетней историей: как показали исследования, сёла, основанные в XI–XII веках, стали основой Северо-Восточной Руси, пережили монгольское нашествие и до сих пор являются большими и устойчивыми поселениями.

«Это новый подход к изучению русских сёл, тысячелетняя история которых специально никогда не рассматривалась. Есть такое представление, что единственные «узлы прочности», раскрывающие преемственность исторического развития от древности до наших дней, – это старые русские города. Ранее считалось, что сеть сельских поселений была неустойчива и территории современных сёл неинтересны для археологического изучения. Мы впервые проследили реальную историю конкретных поселений, которые сложились в самом начале формирования Руси и в течение столетий обеспечивали стабильность и благосостояние центральных областей государств»,

– сказал Николай Макаров, член Президиума Российского исторического общества,

вице-президент РАН, академик РАН, директор Института археологии Российской академии наук.

Село Глебовское. Суздальское Ополье.

В XII веке в Волго-Окском междуречье формируется новый политический центр Руси, бросивший вызов Киеву и Новгороду. Северо-Восточная Русь становится процветающей областью с многочисленными городами, а владимирские князья – наиболее влиятельные политические фигуры на общерусской сцене. Но предыстория возвышения Северо-Восточной Руси, факторы, которые обусловили её неожиданный и стремительный подъём, до сих пор недостаточно прояснены: в летописях они получили скудное освещение. Археология позволяет проследить историю освоения центра Северо-Восточной Руси, формирования в этих местах новых поселений и новых типов хозяйства.

Суздаль, один из двух старейших городов Северо-Восточной Руси, возник на возвышенности с исключительно плодородными землями, которые были полностью очищены от леса средневековыми земледельцами и получили название «Ополье». В отличие от большинства средневековых поселений X–XI веков, которые группировались возле водных путей, вся территория Суздальского Ополья уже в конце I тысячелетия была покрыта сетью очень больших поселений, причём площадь некоторых достигала 15–19 гектаров и превышала размеры средневековых малых русских городов. Часть этих поселений прекратила своё существование, но некоторые сёла существуют до сегодняшнего дня. Именно они стали объектом изучения археологов, которые с 2001 года исследуют средневековые поселения Суздальского Ополья.

Для исследований 2019 года были выбраны четыре села возле Суздаля, которые впервые упоминаются в земельных грамотах 1530–1550 годов: Гнездилово, Вышеславское, Туртино и Глебовское. По данным письменных источников известно, что они в это время представляли собой крупные поселения с собственными сельскими старостами, приходскими храмами и священниками. Три из них были во владении суздальского архиерейского дома (Гнездилово, Туртино, Глебовское), и одно – во владении суздальского Покровского монастыря (Вышеславское).

Археологи заложили большие разведочные шурфы в разных частях поселений. Эти работы показали, что история этих сёл начинается в домонгольскую эпоху, причём все четыре села изначально формировались как большие поселения, площадь которых во второй половине XII–XIII веков составляла от 8 до 15 гектаров. Средневековые поселения в Гнездилове и Вышеславском располагались в верховьях оврагов: очевидно, находившиеся здесь родники служили источником водоснабжения.

Как отмечают археологи, на памятниках не обнаружено больших перерывов в их развитии во второй половине XIII–XIV веков – это свидетельство того, что все четыре поселения пережили монгольское нашествие.

«Часть поселений, сложившихся при суздальских князьях в XII веке, выдержала удар. Вероятно, они были сожжены, скорее всего, часть населения была уничтожена или угнана, но эти сёла довольно быстро восстановились. Здесь нет следов столетнего разрыва, который хорошо виден во Владимире, где слой второй половины XIII–XIV веков отсутствует почти повсеместно. Города как будто нет: соборы стоят, в документах он упоминается, а найти какие-то археологические следы жизни Владимира в это время довольно трудно»,

– отметил Николай Макаров.

Также археологи смогли проследить, как изменилась пространственная организация сёл в XVIII веке: их территория расширилась и сформировалась новая планировка с расположением усадеб вдоль широких улиц. Участки, занятые усадьбами в предшествующее время, частично оказались за пределами застройки на открытых пространствах в центре села.

Шпора. Гнездилово, Суздальское Ополье.

Во время археологических работ кроме обычных предметов, характеризующих хозяйственную деятельность и повседневную жизнь сельских поселений (ножи, оселки, пряслица, кресты-тельники, металлические украшения женского костюма), было найдено несколько неожиданных артефактов. К ним относится целая шпора, найденная в селе Гнездилово. Этот предмет, связанный с воинской средой, относится к XIII–XIV векам и может служить доказательством того, что среди жителей Гнездилова в этот период были не только крестьяне, но и лица более высокого статуса, занятые военным делом.

Также археологи обследовали средневековые селища за пределами современных населённых пунктов в Суздальском Ополье. Полевые работы 2019 года пополнили коллекции крестов-энколпионов XII–XIII веков, крестов-тельников, декорированных эмалью, амулетов-змеевиков. Самой яркой находкой стала обнаруженная на одном из селищ деталь навершия рукояти меча, инкрустированная серебряным декором. Находки клинкового оружия и его фрагментов, относящиеся к домонгольскому времени, исключительно редки на археологических памятниках: до сих пор в Суздале и его округе были известны лишь две такие находки. По словам учёных, новая находка, предварительно датированная XI веком, подкрепляет сделанные ранее наблюдения о присутствии «усадеб знати» на суздальских селищах и даёт новый импульс для их поиска.

Суздальское Ополье является единственной исторической областью, где в настоящее время ведётся систематическое выявление и обследование средневековых сельских поселений. На основе полученных сведений составляется единая электронная база данных. За 19 лет исследований обследовано около 380 средневековых поселений, что по предварительным подсчётам составляет примерно четверть от всех, существовавших в средние века в Суздальском Ополье. Примерно три четверти до сих пор остаются неизвестными.

Как пояснил Николай Макаров, проект «Начало Суздальских сел: археологическое изучение исторических поселений», предполагающий исследование ныне действующих поселений, созвучен европейской практике и проектам, которые развиваются сейчас в европейской средневековой археологии и позволяют отследить преемственность и разрывы в историческом расселении, динамику развития поселенческих структур. В частности, подобные исследования в Британии на территории действующих поселений позволили найти следы основания деревень в англо-саксонское время, до эпохи викингов, а также следы запустения значительной части поселений в XIV веке, после эпидемий чумы. Британский проект, координатором которого является профессор Каренза Льюис из Линкольнского университета, рассматривается как один из способов привлечения общественного интереса к местной истории и приобщения жителей исторических сельских поселений к охране археологических памятников и культурных ландшафтов.

«Наши работы в сёлах важны не только для академической науки, они по-новому открывают местную историю для современных жителей сёл, на конкретных материалах демонстрируют её хронологическую "глубину". Мы пытаемся сделать археологию более открытой, понятной, более ориентированной на людей, которые живут в тех или иных областях. И работы в суздальских сёлах – очередной шаг на этом пути»,

– отметил Николай Макаров.

Шпора. Гнездилово, Суздальское Ополье.

Сверху слева: Кресты-энколпион. XII-XIII вв. Суздальское Ополье. Сверху слева: крест-квадрифолий, украшенный эмалью. XII-XIII вв. Суздальское Ополье. Снизу справа: амулет-змеевик. На одной стороне изображение христианской символики, а на другой – змеевидная композиция (изображение Горгоны). Находка 2018 года. XII-XIII вв, Суздальское Ополье. Снизу справа: Фрагмент амулета-змеевика, находка 2019 года. XII-XIII вв. Суздальское Ополье.

ВОЗМОЖНО ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

«Мертвая дорога» глазами самодеятельных туристов конца 1980-х – 1990-х гг.*

Становление христианства в России. Находки в Фанагории

Археологическая экспедиция на Никольском Селище

Конференции поддержанные Фондом

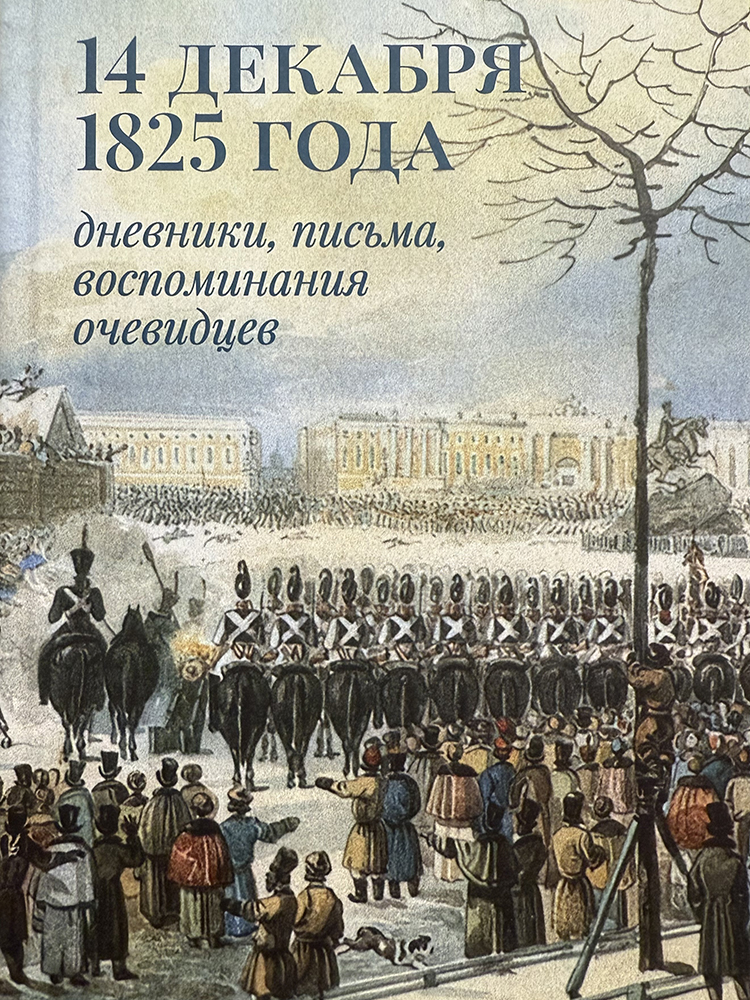

В Санкт-Петербурге эксперты провели дискуссии о роли декабристов в исторической судьбе России

17–19 ноября 2025 года в Санкт-Петербургском институте истории РАН и Санкт-Петербургском отделении РАН состоялась Всероссийская научная конференция «Декабристы в исторической судьбе России: к 200-летию событий на Сенатской площади. 1825–2025». Мероприятие организовано при поддержке фонда «История Отечества».

Документальные фильмы поддержанные Фондом

Документальный фильм «Империя: воля и мир» о Великой Российской империи

«А мы попробуем любовью, а там посмотрим, что сильней», - эти слова великого российского поэта Ф.И. Тютчева можно привести в качестве эпиграфа к фильму.

Археологические экспедиции и исследования поддержанные Фондом

В Новосибирске молодые археологи приступили к занятиям в полевой школе «Древности Саяно-Алтая»

В Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН стартовала молодёжная полевая школа «Древности Саяно-Алтая». Школа работает при поддержке фонда «История Отечества» и предоставляет студентам уникальную возможность стать участниками археологических экспедиций под руководством ведущих специалистов института.

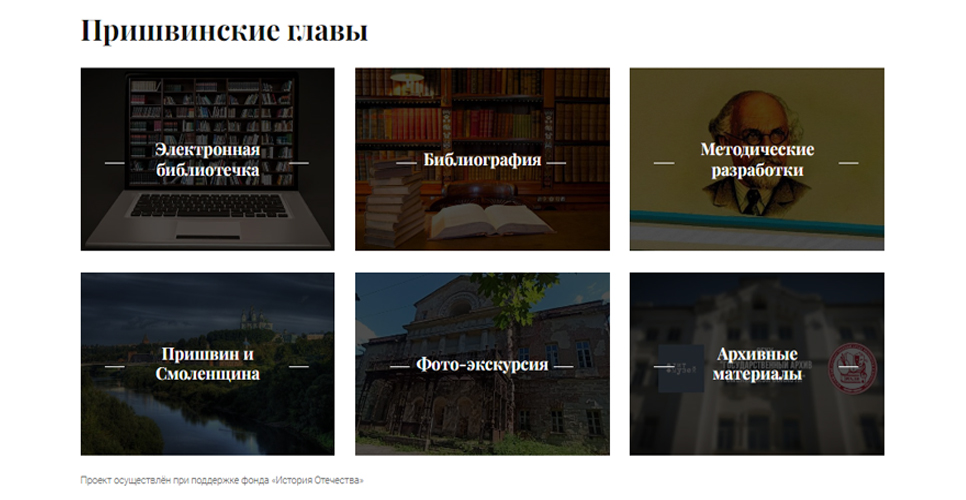

ОНЛАЙН ПРОЕКТЫ поддержанные Фондом

Историко-документальная интернет-выставка «Обстоятельства повелительно требуют»

Федеральное архивное агентство, Российское Историческое Общество, Российский государственный архив социально-политической истории, при участии Государственного архива Российской Федерации, при поддержке фонда «История Отечества» представляют историко-документальную интернет-выставку к 100-летию образования СССР

Интернет-портал

- Российское историческое общество

- Председатель

- Электронная библиотека исторических документов

- РИО-КОМПАС. Библиотека онлайн-ссылок на верифицированные исторические материалы, размещенные в Рунете

- Manuscripta islamica rossica

- Виртуальная реконструкция Страстного монастыря

- Портал «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов»

- Вестник «ВОРОНЦОВО ПОЛЕ»

- Конкурс краеведов, работающих с моложёжью

Архив новостей

- 19 февраля 2026 года стартовал конкурсный отбор фонда «История Отечества» на археологические экспедиции

- Стартовал приём заявок на конкурс фонда «История Отечества» на создание просветительского видеоконтента

- Начат приём заявок на конкурс фонда «История Отечества» на организацию и проведение выставок и экспозиций

- Фонд «История Отечества» принимает заявки на конкурс по организации и проведению мероприятий

- При поддержке фонда «История Отечества» вышел документальный фильм о блокадном зоопарке