На фото: г. Белозерск

Три последних десятилетия стали временем радикальных изменений структуры географических перемещений наших сограждан. Новые направления и форматы поездок быстро набирали популярность. Туристическая отрасль сыграла заметную роль в формировании российской модели рыночной экономики со всеми её «плюсами» и «минусами», стала реальной «школой капитализма» для миллионов человек1По данным Всемирной туристской организации, по доходам от туризма Россия в 1997 году заняла 9-е место в Европе и 17-е в мире, опередив Грецию, Турцию, Бельгию, Нидерланды. К началу 1998 года (т. е. незадолго до дефолта – первого крупного потрясения уже заработавшей рыночной системы) в России насчитывалось более 12 тыс. туристских организаций. Число работников, прямо или косвенно занятых в системе услуг гостеприимства, составляло 8 млн человек..

Сегодня туризм остаётся не только значимым сектором финансово-хозяйственной сферы, но и важным компонентом духовной, интеллектуальной, эмоциональной жизни множества граждан нашей страны. Чтобы убедиться в этом, достаточно, например, оценить, какую долю в разговорах коллег во время рабочих перерывов, в беседах на встречах друзей, на «семейных советах» занимают обсуждения поездок, обмен впечатлениями, выстраивание планов будущих путешествий. Безусловно, подобное «расширение горизонтов» не только продуктивно с точки зрения поступательного развития страны, но и соответствует неким традиционным пластам русской ментальности 2Об этом читайте в статье С. Антоненко «Охота к перемене мест» в этом номере «ВП»..

Однако есть одна черта, которая проблематизирует картину. По признанию аналитиков, в 1990-е годы «выездной туризм стал… ведущим направлением в развитии отечественного турбизнеса и остается таковым до настоящего времени»3История туризма: учебник / коллектив авторов; отв. ред. и сост. Ю. С. Путрик. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. С. 223.. Основные причины «проседания» внутренней подотрасли – моральное устаревание и физическая изношенность инфраструктуры, невысокое качество обслуживания в гостиницах, на предприятиях питания и транспорта и неоправданно высокие цены. Ещё один серьёзный «минус» – отсутствие комфортной информационной среды, неумение использовать для продвижения региона и туристического продукта современные пиарстратегии.

На рубеже 1990-х–2000-х годов началось возвращение туристов на российские направления. Наиболее востребованы по-прежнему традиционные – обе столицы, Большой Сочи, Крым, Селигер, Петрозаводск – Кивач – Кижи, горные курорты Северного Кавказа, Пушкиногорье, Ясная Поляна. Постепенно, очень неравномерно поднимается уровень гостеприимства в крупных региональных городах.

Между тем, наша страна располагает уникальным ресурсом, который способен, при грамотном использовании, стать фактором формирования массового не только внутреннего, но и въездного туризма («завязанного», кстати, на ещё более узкий список «раскрученных» городов и объектов). Речь идёт о малых городах и исторических поселениях. Этот уровень российского бытия в эпоху господства коммунистической идеологии долгое время оставался на туристической обочине. На заре советского туризма основной акцент делался на военно-спортивные походы, либо на маршруты, связанные с героико-революционным прошлым и выдающимися культурными и производственными достижениями советской власти. Российская глубинка зачастую похвастаться всем этим не могла…

Ситуация стала меняться в середине 1960-х годов. В 1965 году было учреждено Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) – пример того, как и в «несвободном обществе» могла успешно проявлять себя гражданская инициатива! В 1967 году, после публикации в газете «Советская культура» серии очерков замечательного искусствоведа Ю.А. Бычкова о путешествии по древнерусским городам, вошло в жизнь предложенное им понятие «Золотое кольцо России»4Традиционно в «кольцо» включали восемь городов – Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир; в последние годы список часто дополняют Рязанью и Угличем.. Вскоре оно стало наименованием туристического маршрута, настоящим брендом (хотя слова такого в те годы у нас и не знали). Со второй половины 1960-х годов возрастает популярность двух книжных серий издательства «Искусство» – «Архитектурно-художественные памятники городов СССР» и «Дороги к прекрасному». Важно отметить, что эти книжечки с очень серьёзным и интересным содержанием выпускались в карманном формате, как практические путеводители. Самостоятельные поездки и походы к памятникам старины в провинции стали популярны в среде интеллигенции.

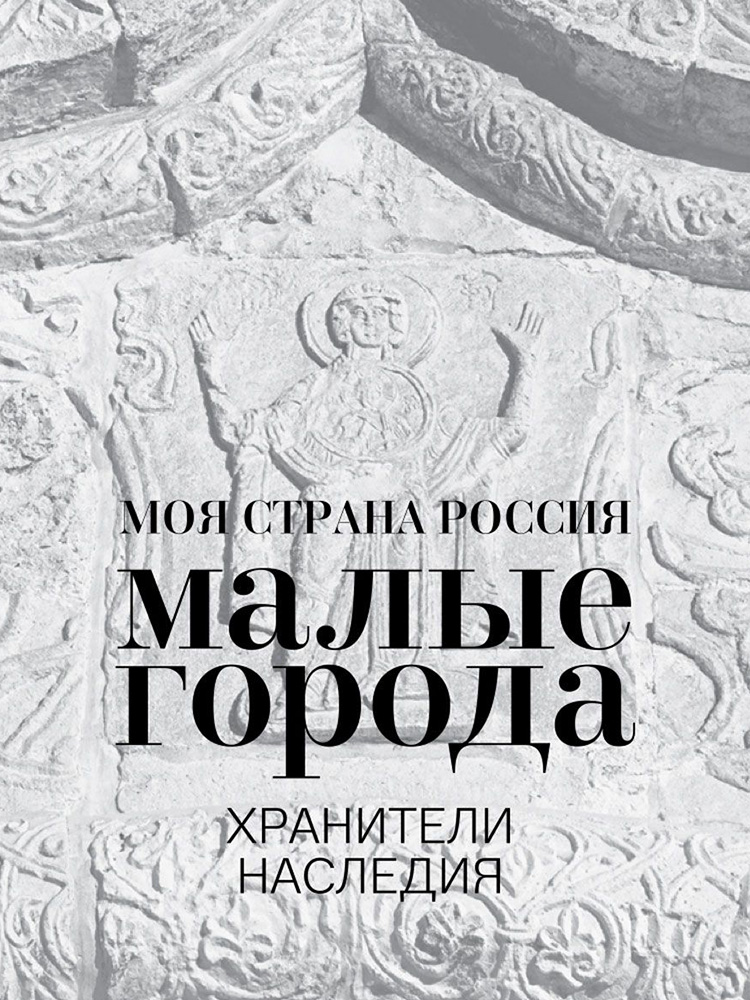

Осознание же миссии малых городов (чисто статистически это города с числом жителей до 50 тысяч человек), кажется, приходит только в наши дни. Малые города России могут стать крупными туристическими центрами, если будут развивать собственные конкурентные преимущества. Об этом в минувшем году заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений. Министр культуры Владимир Мединский назвал малые города страны «становым хребтом российской культурной идентичности» и даже заявил, что при правильном отношении именно эти поселения могут стать отправной точкой развития России.

Правда, авторы, пишущие на данную тему, не могут назвать точное число малых городов в Российской Федерации: цифры здесь колеблются от 750 до 800 (иногда можно встретить такое странное уточнение «более 788»). Ещё более озадачивает статистический парадокс с оценкой доли населения этой категории городов в общей численности жителей России: здесь называют 16 процентов, «от 20 до 25 процентов» и даже «более 65 процентов населения страны». В последнем случае, правда, учитывается население как малых, так и средних городов (в которых проживают от 50 до 100 тысяч человек).

Ростов Великий

Ростов Великий

Отсюда – первая задача, или, точнее, предварительное условие общенациональной работы по подъёму российской глубинки. Это – элементарное уточнение данных, инвентаризация наших ресурсов, как историко-культурных, так и демографических. Вероятно, требуется и выработка более точных статусов, позволяющих адресно поддерживать, скажем, наукограды, малые промышленные города, небольшие города-курорты и поселения, обладающие уникальным историко-культурным потенциалом. И конечно, разделение на малые и средние города по чисто формальному демографическому принципу слабо обосновано в плане их развития.

Возьмём самый простой принцип отбора – хронологический. У нас есть городки-жемчужины, которые будут постарше матушки-Москвы! И при этом они предлагают путешественнику не археологическое поле, а живой городской ландшафт, к тому же в большинстве случаев великолепно вписанный в ландшафт природный.

…Центр древнего княжества Белозерск – ровесник Руси-России (основан в 862 году), с великолепным Успенским собором XVI века и Центром ремёсел и туризма, где небезуспешно стараются сохранить живые традиции северного рукоделья. Его одногодок – Муром, в котором всё овеяно прекрасным сказом о Петре и Февронии, а поблизости – село Карачарово, родина былинного Ильи Муромца. Ещё один их ровесник, не нуждающийся в представлении для историка, – Ростов Великий, с потрясающим кремлём (который на самом деле митрополичий двор) на берегу загадочного озера Неро. Болгар – столица Волжской Булгарии, интересный не только городищем X века, но и недавно открытым Музеем хлеба. Связанный с именами легендарного Бояна, святого Нила Столобенского, князей Трубецких – городок Трубчевск (основан в 975 году). Торопец (1074 год) и Тотьма (1137 год) – центры самобытных школ барокко. Стародуб (1080 год) с Казачьим полковым собором, в котором сплелись черты великорусской, малороссийской и белорусской архитектурных традиций XVI – XVII веков.

И ещё множество городков, чьи названия – это ласкающая русский слух мелодия: Бежецк, Пинега, Вельск, Рославль, Олонец, Холмогоры, Рыбинск… Любопытно, что есть довольно много поселений, которые буквально «вписываются» в поговорку: «Мал городок, да старше Москвы на годок». Это Елец, Жиздра, Карачев, Каргополь, Козельск, Мценск. А ещё – славящийся своей пастилой Белёв, ровесник столицы…

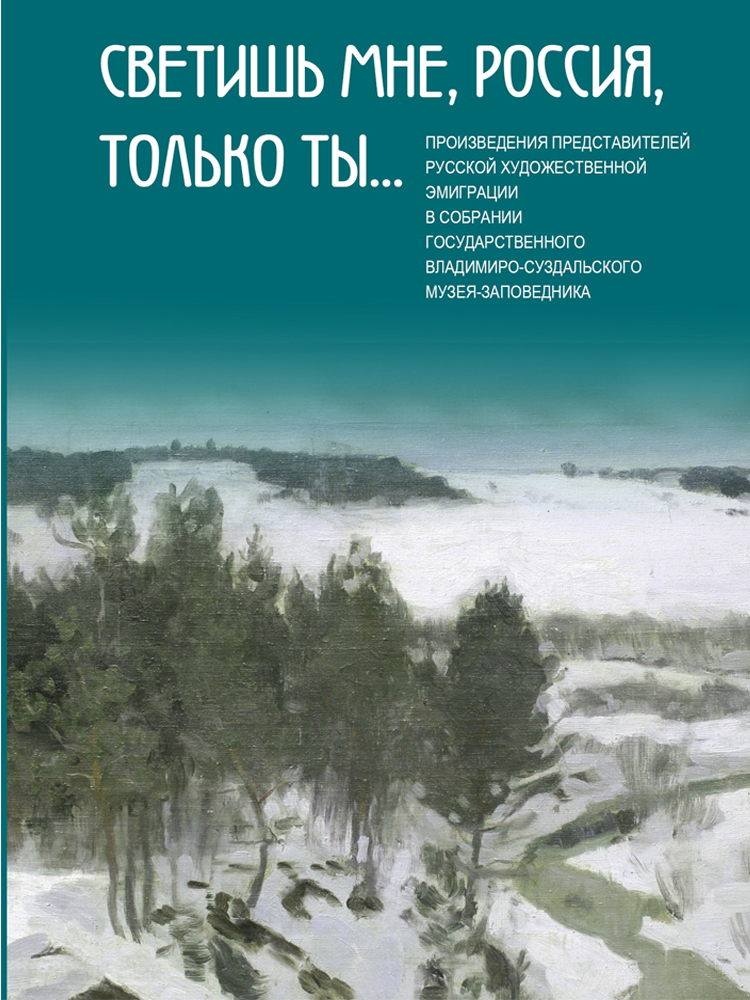

Разумеется, не только хронологическая древность может привлекать в малые города. Есть среди них и те, что, независимо от даты основания, известны событиями недавней истории. В Плёсе творил Левитан, а в Старой Руссе – Достоевский; в Коврове собирал автоматы Дягтерёв, а в Чистополе жил в годы войны в эвакуации Борис Пастернак… Но, главное, большинство из этих городков-городочков смело можно назвать «Настоящей Россией». К сожалению, перекосы ускоренной индустриализации и социальные катаклизмы XX века разрушили традиционный русский сельский уклад. В малых же городах до сих пор можно реально прикоснуться к традиции, не меняя при этом привычного образа жизни, сформированного родной для большинства россиян урбанистической средой.

Плёс. Гора Левитана

Плёс. Гора Левитана

Итак, соединение уникальных памятников, пространства бытовой и художественной культуры, природного ландшафта – всё это создаёт уникальный феномен малого русского города. При этом, по оценкам экспертов, не более 5 процентов таких городов экономически самодостаточны. И одна из причин – слабое развитие туризма. Проблема имеет ряд аспектов – административный, транспортно-логистический, сервисный. Но сегодня большинство аналитиков выделяют в качестве ключевой информационную составляющую, что закономерно в нашем стремительно информатизирующемся обществе.

Недостаточное или некачественное продвижение достопримечательностей, отсутствие маркетинговых концепций турпродукта – всё это играет свою негативную роль. Вредит делу и слабость просветительской работы в общероссийском масштабе. Во многих малых городах сегодня благодаря местной инициативе развивается «брендирование» (показателен успешный пример Мышкина), возникают местные празднества (вроде Дня огурца в Суздале, фестиваля крапивы в селе Крапивна под Тулой, фестиваля постной кухни в Ярославле). Актуальная задача – пропаганда этих интересных, ярких начинаний.

Неплохо работает по координации информационных программ Ассоциация малых туристских городов – правда, у неё пока только 13 участников. Сегодня необходимы информационные стратегии на федеральном, общероссийском уровне. Здесь пока похвастаться можно немногим: у тех, кто «в теме», на памяти относительно недавняя скандально-провальная история портала «Добро пожаловать в Россию» (welcome2russia. ru). Для эффективного продвижения малых городов как привлекательных туристических направлений необходима координация усилий государства, общероссийских структур гражданского общества, знатоков-энтузиастов на местах и всех неравнодушных людей.

Текст: Сергей Илюшин

- По данным Всемирной туристской организации, по доходам от туризма Россия в 1997 году заняла 9-е место в Европе и 17-е в мире, опередив Грецию, Турцию, Бельгию, Нидерланды. К началу 1998 года (т. е. незадолго до дефолта – первого крупного потрясения уже заработавшей рыночной системы) в России насчитывалось более 12 тыс. туристских организаций. Число работников, прямо или косвенно занятых в системе услуг гостеприимства, составляло 8 млн человек.

- Об этом читайте в статье С. Антоненко «Охота к перемене мест» в этом номере «ВП».

- История туризма: учебник / коллектив авторов; отв. ред. и сост. Ю. С. Путрик. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. С. 223.

- Традиционно в «кольцо» включали восемь городов – Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир; в последние годы список часто дополняют Рязанью и Угличем.

Материал опубликован в вестнике «Воронцово поле»

Конференции поддержанные Фондом

В Санкт-Петербурге эксперты провели дискуссии о роли декабристов в исторической судьбе России

17–19 ноября 2025 года в Санкт-Петербургском институте истории РАН и Санкт-Петербургском отделении РАН состоялась Всероссийская научная конференция «Декабристы в исторической судьбе России: к 200-летию событий на Сенатской площади. 1825–2025». Мероприятие организовано при поддержке фонда «История Отечества».

Документальные фильмы поддержанные Фондом

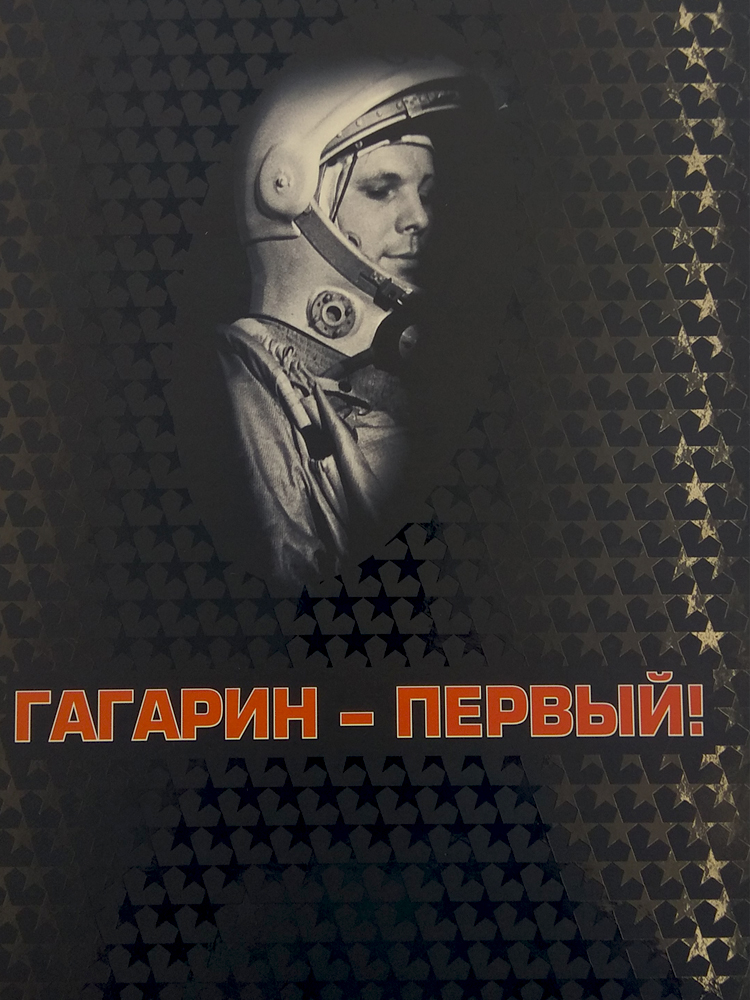

Документальный фильм «Путешествие в Архив» к 100-летию Архивной службы России

Кинопроект «Путешествие в Архив» посвящен 100-летию Архивной службы России. «Россия - великая архивная держава, архивная отрасль отвечает за сохранение национальной памяти», - эти слова, произнесенные в эксклюзивном интервью создателям фильма руководителем Федерального архивного агентства Андреем Артизовым в полной мере отражают роль и предназначение отечественных архивов.

Документальный фильм «Империя: воля и мир» о Великой Российской империи

«А мы попробуем любовью, а там посмотрим, что сильней», - эти слова великого российского поэта Ф.И. Тютчева можно привести в качестве эпиграфа к фильму.

В Оренбургской области презентовали проекты реализованные региональным отделением РИО

25 ноября в конференц-зале Оренбургской областной библиотеки им. Н.К. Крупской в преддверии 250-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля, военного губернатора Оренбурга и Санкт-Петербурга Петра Кирилловича Эссена, состоялась двойная презентация проектов, реализованный оренбургском отделением РИО.

Археологические экспедиции и исследования поддержанные Фондом

В Новосибирске молодые археологи приступили к занятиям в полевой школе «Древности Саяно-Алтая»

В Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН стартовала молодёжная полевая школа «Древности Саяно-Алтая». Школа работает при поддержке фонда «История Отечества» и предоставляет студентам уникальную возможность стать участниками археологических экспедиций под руководством ведущих специалистов института.

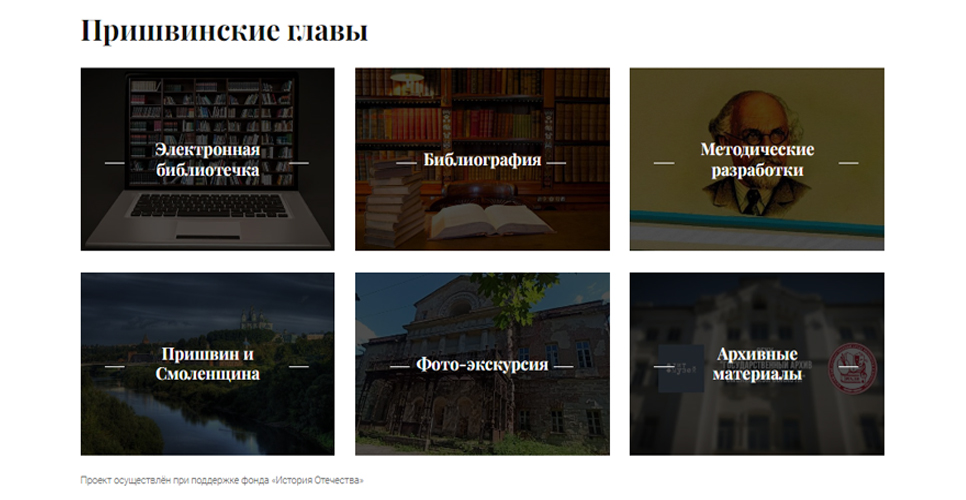

ОНЛАЙН ПРОЕКТЫ поддержанные Фондом

Историко-документальная интернет-выставка «Обстоятельства повелительно требуют»

Федеральное архивное агентство, Российское Историческое Общество, Российский государственный архив социально-политической истории, при участии Государственного архива Российской Федерации, при поддержке фонда «История Отечества» представляют историко-документальную интернет-выставку к 100-летию образования СССР

Интернет-портал

- Российское историческое общество

- Председатель

- Электронная библиотека исторических документов

- РИО-КОМПАС. Библиотека онлайн-ссылок на верифицированные исторические материалы, размещенные в Рунете

- Manuscripta islamica rossica

- Виртуальная реконструкция Страстного монастыря

- Портал «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов»

- Вестник «ВОРОНЦОВО ПОЛЕ»

- Конкурс краеведов, работающих с моложёжью

Архив новостей

- В Доме РИО представили воспоминания деятеля Белого движения Петра Семёновича Махнова

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

- 2 февраля стартует приём заявок на Международный конкурс краеведов, работающих с молодёжью

- Стартовал приём заявок на конкурс поэтической декламации «История России в стихах»

- Вышел второй выпуск журнала для детей и юношей «Путь юного историка»

Архив мероприятий

- В Марий Эл состоялось открытие выставки «Чужие и СВОи. Обличия и лица»

- Восстание декабристов. Документы. Том XXIV и том XXV

- Махров П.С. Воспоминания 1917–1920 гг.

- 14 декабря 1825 года: дневники, письма, воспоминания очевидцев

- Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 1945). Т. 5. Часть 3 (июнь 1941 — 1945)