«Ох, будет в России революция – и какая страшная! А знаете, кто будет ее первой жертвой? Буква «ять»! Первым делом отменят букву «ять». Пустячок? Конечно, пустячок, мне она и не нужна совсем. Но это еще как взглянуть. В известном смысле и не пустячок. Будет, будет великое упрощение». М.А. Алданов. Истоки. 1917 год.

1917год стал мощным источником общественных дискуссий: на глазах современников революционные события со скоростью «локомотива истории» меняли коренные государственные, политические, социальные устои жизни. Обострённо-болезненное восприятие обществом перемен проявлялось во взгляде и на события, напрямую, казалось бы, не относившиеся к политической злобе дня. Отечественная культура как область приложения усилий новых властей сразу же после Февральской революции начала вызывать повышенную тревогу, особенно – мероприятия по реформе русского языка, «великого, могучего, правдивого и свободного».

Занятно, но миф о том, что именно большевики задумали и осуществили орфографическую реформу русского языка, сработал в двух направлениях. Сторонники новой власти видели в преобразованиях 1917–1918 годов, упростивших русскую орфографию, основу быстрого распространения грамотности в массах в послереволюционные годы. Критики большевизма однозначно обвиняли реформу и её «проводников» в разрушении культурных и духовных устоев народа. В пылу непримиримой борьбы как-то забылось, что реформа задумывалась и начала проводиться задолго до прихода большевиков к власти. Авторами её были выдающиеся отечественные учёные, высокопрофессиональные лингвисты, и решали они действительно назревшие вопросы русской орфографии...

Невольным «возмутителем спокойствия» – ещё в последние годы XIX века – стал Яков Карлович Грот, член Русского исторического общества: составленный им с особой полнотой свод всех орфографических правил выявил острую потребность как в упрощении, так и в упорядочении правил русского правописания. Начало ХХ века было ознаменовано новой инициативой учёных. В 1904 году начала свою работу Орфографическая комиссия при Отделении русского языка и словесности Академии наук. Основная задача комиссии – упрощение русского письма – решалась при участии выдающихся учёных: главой комиссии выступил Ф.Ф. Фортунатов, позднее – А.А. Шахматов. Среди членов комиссии были П.Н. Саккулин и И.А. Бодуэн де Куртенэ. Помимо прочих новаций предполагалось изъять из алфавита буквы «ять» и «фита», отказаться от буквы «ер» (Ъ). Судьба мягкого знака после шипящих в конце слова также была почти предрешена…

Тогда, в предвоенные годы, широко обсуждавшийся в научных и общественных кругах проект реформы не был утверждён, однако оказался на повестке дня Временного правительства в первые же недели его существования, когда «роман» общества с революцией был ещё не омрачён жёсткой реальностью лета 1917-го.

На правительственном совещании 11 (24) мая 1917 года с участием членов Орфографической комиссии Академии наук, а также лингвистов и учителей школ, состоялось решение – смягчить положения прежнего проекта (к примеру, мягкий знак после шипящих в конце слов был спасён). Вскоре, 17 (30) мая был издан циркуляр Министерства народного просвещения, согласно которому с нового учебного года новое правописание предлагалось ввести в школах. Уточнения о постепенном, поэтапном проведении реформы были сделаны в циркуляре от 22 июня (5 июля).

Однако мания перемен, коснувшаяся и этой тонкой области культуры, вызвала в обществе всплеск негативных эмоций. И одними из первых критиков реформы выступили отечественные журналистысатирики. Со свойственной их жанру едкой усмешкой они ополчились на инициативу новой власти. Обвинения сводились прежде всего к культурной критике, недопустимости наспех, под влиянием революционного «нетерпения» внедряться в «живую ткань» сложившейся орфографии и грамматики. Осуждалось Временное правительство и за то, что перед лицом серьёзнейших военно-политических задач, экономических проблем и острого кризиса на фронтах отвлекалось на подобные затеи.

Примечательно и другое – проявление у большей части образованного общества своего рода идиосинкразии на проникновение «ветров революции» в область культуры, её языковых устоев. В условиях испытаний и потерь военнореволюционного времени упразднение из употребления «ять», «фиты», «i десятеричного», а затем и «ижицы» воспринималось сатириками как утрата чего-то очень личного и дорогого, прочно связанного с повседневной жизнью. И это, несмотря на то, что в прежние годы значительная часть интеллигенции приветствовала идею орфографических изменений, более соответствовавших реальному состоянию живого великорусского языка. Нараставшее разочарование в дееспособности Временного правительства в сочетании с неизбежным «социальным травматизмом» революционного времени отразилось на отношении сатириков к этой теме.

Так, журнал «Стрекоза» ехидно иронизирует по поводу реформаторской активности министра народного просвещения Временного правительства А.А. Мануйлова. Ведь в отличие от своих коллег по первому коалиционному составу Временного правительства (к примеру, военного и морского министра Керенского, занятого борьбой с дезертирством в армии, или министра финансов А.И. Шингарёва, озабоченного повышением налога на капитал для социальных нужд) этот министр, по мнению сатириков, занимается «опасной ерундой». Подписание им циркуляра об основных правилах нового, упрощённого правописания сатирики изображают как процесс тупого распиливания им огромной буквы «ять».1Стрекоза. 1917. № 30. С. 5.

Стрекоза. 1917. № 30. С. 5.

Какъ жили и работали министры:

Керенскiй (Борьба съ дезертирствомъ),

Мануиловъ (Борьба съ грамотностью) и Шингарёв (Борьба съ капиталистами)

Журнал «Пугач» откровенно издевается над предложенными орфографическими правилами, дополняя их своими, шуточными:

«Каждое слово пишется, как

слышится; например: Бох, а не

Бог, Давит, а не Давид, нохти, а

не ногти... Все предметы продовольствия в виду их редкости и

страшной цены пишутся с большой буквы; например: Мясо, Ситный, Сахар, Яйца и т.п. Примечание: Сапоги, Папиросы и Спирт

считать продовольствием.

Все иностранные слова пишутся не

латинскими, а русскими буквами и

выговариваются, как пишутся».

Антикультурный смысл преобразований русского языка, безответственность тех, кто решился на не самые неотложные преобразования в условиях военно-революционного времени, – вот что прежде всего усматривает журнал «Бич» в готовящейся реформе, резко критикуя её в своих сатирических стихах:

«Неся России свет и знанье, Постановили мы изъять «I» (с точкой), знаки препинанья И соблазнительное «ять». Реформою правописанья Мы вызов бросили судьбе… И свет и знанье – свѣт и знаньѣ – Придут уж сами по себе». 3Бич. 1917. № 28. С. 4.

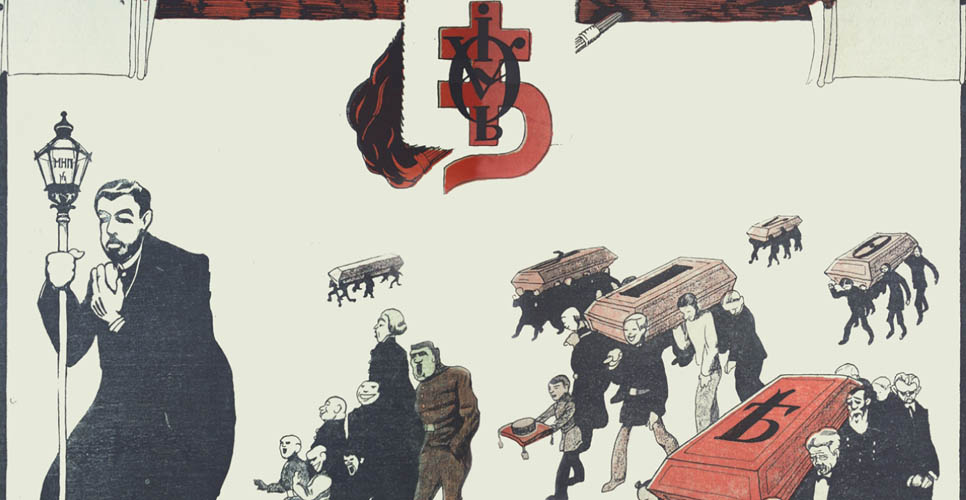

В том же номере журнала художник изображает похороны («по первому разряду»!) «покойных» – готовящихся к изъятию из обращения букв традиционного алфавита. Траурную процессию на «торжественных похоронах русской грамотности» возглавляет пресловутый А.А. Мануйлов. За ним следуют чиновники в сопровождении радостных, разбитных гимназистов (двоечников, разумеется), они несут на своих плечах гробы с «покойными» – «ять», «i» десятеричное, «фита» ...4Бич. 1917. № 23. С. 8 – 9.

Бич. 1917. № 28. С. 4.

Торжественныя похороны русской грамотности. ПомѢщается въ видѢ безплатной рекламы погребальному бюро «А. А. Мануиловъ и Ко»

События октября 1917 года, нарастающее противостояние «старого» и «нового» мира, жёсткость политического курса новой власти обострили восприятие культурных вопросов в контексте революционных перемен. С присущими большевистскому стилю решительностью и резкостью «власть рабочих и крестьян» ускорила решение вопроса о переходе на новую орфографию. Не прошло и двух месяцев со времени прихода большевиков к власти, как 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года) была обнародована первая редакция декрета о введении нового правописания. А 10 октября 1918 года был принят декрет Совета народных комиссаров и постановление президиума Высшего совета народного хозяйства «Об изъятии из обращения общих букв русского языка».

Буквы «ять», «фита», «I» («и десятеричное») были выведены из употребления. Вместо них отныне следовало употреблять «Е», «Ф», «И». Твёрдый знак в конце слов и частей сложных слов ликвидировался. Изменялись правила написания ряда приставок и окончаний. Но главное, в отличие от прежних реформаторских попыток меры большевиков по преобразованию русского правописания были стремительны и категоричны – вплоть до изъятия литеры буквы «Ъ» (твёрдого знака) из типографий. (Тогда-то наборщикам и пришлось использовать апостроф в середине слов как разделительный знак.)

На этот раз реакция «старой» интеллигенции на орфографическую реформу была окрашена в цвета подлинной трагедии. О «слепой, искажающей дух русского языка орфографии»5Гиппиус З.Н. Дневники. – М.: Захаров, 2002. с горечью писала Зинаида Гиппиус. «Я поднимаю вопрос об орфографии. Главное мое возражение – что она относится к технике творчества, в которую государство не должно вмешиваться» 6Блок А.А. Дневники. – Т. 7. – М.: Гослитиздат, 1962. С. 145. , – связывал Александр Блок вопрос о языке с проблемой свободы творчества. Против «революционного кривописания» и «варварского упрощения» языка не раз выступал философ Иван Ильин7 Ильин И.А. О русском правописании // Сборник статей о русском национальном правописании. – М.: ЛКИ, 2006. С. 37, 38.. Понятно, что речь шла не только и не столько о языке как таковом, а об опасности силового вмешательства государства в сферу оснований культуры.

Сам факт радикального разрыва реформы с пусть и обветшавшей, но устоявшейся традицией русского правописания воспринимался не только как отказ от культурной преемственности, но и как желание покончить с нею вовсе. Отражая позицию значительной части русского общества, Вячеслав Иванов писал по этому поводу: «Преемственностью может ли дорожить умонастроение, почитающее единственным мерилом действенной мощи – ненависть, первым условием творчества – разрыв?» 8 Иванов Вяч. Наш язык // Из глубины. Сборник статей о русской революции. М. – Петроград. 1918. С. 89..

Но наиболее точно объяснить связь восприятия реформы с умонастроением старой интеллигенции смог Иван Бунин, поклявшийся никогда не принимать «большевистского правописания», «уж хотя бы по одному тому, что никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, что пишется теперь по этому правописанию (…), по нему написано всё самое злое, низкое и лживое, что только было написано на земле. (…) Именно «невежда и хам», то есть большевик, приказал под страхом смертной казни употреблять только эту орфографию»9 Бунин И.А. Публицистика 1918–1953 годов. М.: Наследие, 1988.5. С. 147, 148.Иванов Вяч. Наш язык // Из глубины. Сборник статей о русской революции. М. – Петроград. 1918. С. 89.

И теперь уже не иронией и раздражением, а горьким сарказмом были пропитаны невесёлые шутки журналистов в публикациях на тему «языковых упражнений» большевиков в последних номерах сатирических изданий старой России (ряд которых чудом продолжал издаваться вплоть до начала осени 1918 года). Отныне орфографические новации трактуются как преступление против веры, надругательство над душою русского человека.

Так, журнал «Бич» публикует на эту тему стихи «желчного поэта», в которых реформаторство новых властей трактуется не только как преступление, но и как прорыв инфернальных сил в мир людей, прорыв, губительный для самого духа народа:

Порожденье ада вы!

Сгинь нечистый! Не морочь!

Прочь, созданья адовы!

Всем – по шапке!

Всех – изъять!

Пусть в ничто рассеются.

Ибо веруют без «Ѣ»

И без «Ѣ» надеются.

Рвут грамматику в клочки –

Руки, мол, развязаны…

Ну, совсем еретики –

Тем же миром мазаны.

Бойтесь тех еретиков!

Ибо в трансе рвения

Всех незыблемых основ

Жаждут разрушения.

Обезумевший народ!

Дети чёрной мафии!

Да погибнет их поход

Против орфографии!

Да покоя не смутят

Козни духа гордого!

Да провалится во ад

«АдЪ» без знака твёрдого» 10Бич. 1918. № 23. С. 10..

Меж тем, журнальная сатира прежней России с последними арьергардными боями отступала в эмигрантское инобытие, унося с собой страхи, обиды и разочарования по поводу «дивного нового мира», возводимого на руинах старой государственности и культуры. А русский язык – он и в реформированном состоянии сохранил свою способность быть, по тургеневскому выражению, «поддержкой и опорой» страны, народа, культуры.

Текст: Татьяна Филиппова

1. Стрекоза. 1917. № 30. С. 5.

2. Пугач. 1917. № 11. С. 7.

3. Бич. 1917. № 28. С. 4.

4. Бич. 1917. № 23. С. 8 – 9.

5. Гиппиус З.Н. Дневники. – М.: Захаров, 2002. С. 231.

6. Блок А.А. Дневники. – Т. 7. – М.: Гослитиздат, 1962. С. 145.

7. Ильин И.А. О русском правописании // Сборник статей о русском национальном правописании. – М.: ЛКИ, 2006. С. 37, 38.

8. Иванов Вяч. Наш язык // Из глубины. Сборник статей о русской революции. М. – Петроград. 1918. С. 89.

9. Бунин И.А. Публицистика 1918–1953 годов. М.: Наследие, 1988.5. С. 147, 148.

10. Бич. 1918. № 23. С. 10.

Конференции поддержанные Фондом

В Санкт-Петербурге эксперты провели дискуссии о роли декабристов в исторической судьбе России

17–19 ноября 2025 года в Санкт-Петербургском институте истории РАН и Санкт-Петербургском отделении РАН состоялась Всероссийская научная конференция «Декабристы в исторической судьбе России: к 200-летию событий на Сенатской площади. 1825–2025». Мероприятие организовано при поддержке фонда «История Отечества».

Археологические экспедиции и исследования поддержанные Фондом

В Новосибирске молодые археологи приступили к занятиям в полевой школе «Древности Саяно-Алтая»

В Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН стартовала молодёжная полевая школа «Древности Саяно-Алтая». Школа работает при поддержке фонда «История Отечества» и предоставляет студентам уникальную возможность стать участниками археологических экспедиций под руководством ведущих специалистов института.

ОНЛАЙН ПРОЕКТЫ поддержанные Фондом

Историко-документальная интернет-выставка «Обстоятельства повелительно требуют»

Федеральное архивное агентство, Российское Историческое Общество, Российский государственный архив социально-политической истории, при участии Государственного архива Российской Федерации, при поддержке фонда «История Отечества» представляют историко-документальную интернет-выставку к 100-летию образования СССР

Интернет-портал

- Российское историческое общество

- Председатель

- Электронная библиотека исторических документов

- РИО-КОМПАС. Библиотека онлайн-ссылок на верифицированные исторические материалы, размещенные в Рунете

- Manuscripta islamica rossica

- Виртуальная реконструкция Страстного монастыря

- Портал «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов»

- Вестник «ВОРОНЦОВО ПОЛЕ»

- Конкурс краеведов, работающих с моложёжью

Архив новостей

- Стартовал приём заявок на конкурс фонда «История Отечества» на выпуск книжных изданий

- В Доме РИО представили воспоминания деятеля Белого движения Петра Семёновича Махнова

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

- 2 февраля стартует приём заявок на Международный конкурс краеведов, работающих с молодёжью

- Стартовал приём заявок на конкурс поэтической декламации «История России в стихах»

Архив мероприятий

- В Марий Эл состоялось открытие выставки «Чужие и СВОи. Обличия и лица»

- Восстание декабристов. Документы. Том XXIV и том XXV

- Махров П.С. Воспоминания 1917–1920 гг.

- 14 декабря 1825 года: дневники, письма, воспоминания очевидцев

- Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 1945). Т. 5. Часть 3 (июнь 1941 — 1945)