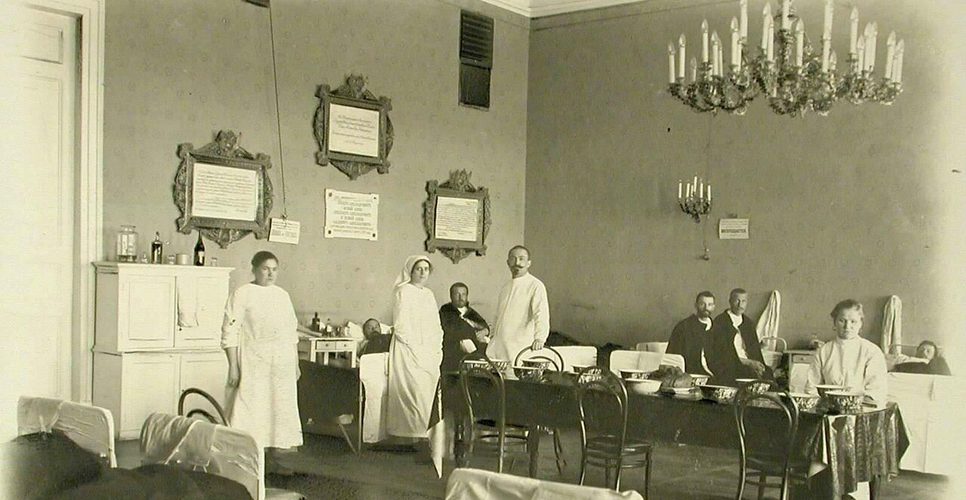

Тверское Губернское Земство. Госпиталь.

Тверское Губернское Земство. Госпиталь.

Появление во второй половине XIX века земских органов самоуправления обусловливалось серьёзными причинами. Громадная территория империи с различными экономическими укладами нуждалась после отмены крепостного права в создании эффективных структур хозяйственного и социально-бытового управления.

Решить задачу посредством местных государственных ведомств было очень сложно. В реформе местного самоуправления была объективно заинтересована сама власть. По закону 1864 года земское самоуправление учреждалось в 34 губерниях европейской части России. Оно носило всесословный характер, но ведущие позиции в нём занимали дворянеземлевладельцы.

Определяя «круг занятий» земских учреждений, самодержавная власть преследовала вполне определённые цели: переложить на плечи органов самоуправления самые затратные, хлопотные, трудные социальные и хозяйственные вопросы. Одновременно правительство надеялось, что дворянство как опора государственного строя сумеет сгладить на местном уровне возможные социальные конфликты.

Для выполнения поставленных задач земство получило право взимать особый налог с населения – земский сбор, основу которого составляли сборы с земель, лесов, городской недвижимости, торгово- промышленных помещений, патентов на владение предприятиями. Наибольший доход вплоть до начала XX века земская касса получала от взимания налога с земель и лесов. В 1868 году он составлял две трети бюджета большинства земств, в 1880-м – 61 процент, в 1890-м – 73 процента. Недаром один из земских лидеров – И.И. Петрункевич называл крестьянство «фундаментом земских учреждений».

Круг компетенций новых органов местного самоуправления строго ограничивался хозяйственной сферой, включавшей заведование дорогами, школами, больницами, приютами, организацию санитарного наблюдения, ветеринарного контроля, пожарной безопасности. Важной функцией земств являлось содействие сельскому хозяйству. В первое двадцатилетие земская деятельность в этой области представляла собой пёструю мозаику: осушение болот, борьба с песками и оврагами, орошение засушливых земель, организация опытных полей, ферм, распространение аграрных знаний, лесоразведение, ветеринарные мероприятия. Распыленность действий, ограниченность финансовых средств, недостаток профессиональных кадров препятствовали достижению реально ощутимых результатов. Не случайно тема бедности и нужды постоянно присутствовала в собраниях 1870–1890-х годов.

Российское общество возлагало большие надежды на молодое земское самоуправление, полагая, что при правильном государственном подходе оно сможет вывести сельское население из состояния кризиса. Бедность крестьян, избыток рабочей силы, слаборазвитые элементы кооперации в кустарных промыслах заставляли земства обратить на них повышенное внимание. В 1860–1870-е годы Санкт-Петербургское, Московское, Тверское, Вятское, Вологодское, Смоленское, Новгородское, Ярославское земства вплотную занимались вопросами организации сельхозартелей, устройства школ по овладению специальными знаниями в кустарном деле. Ставилась задача развития местной кустарной промышленности, в первую очередь перерабатывающей, способной идти в ногу с крупным фабричным производством.

Вопреки возникающим трудностям прокладывала дорогу в сельскую среду и земская агрономия. Агрономы выступали связующим звеном между земствами, сельскохозяйственными обществами и населениям. Земская общественность повернулась лицом к агрономии в пору голодных лет, однако путь агронома-практика в сельскую среду был долгим. В 1898 году агрономы появились в 17 губерниях и 92 уездах, к 1901-му их число возросло до 25 в губерниях и до 153 – в уездах. Вятская, Пермская, Костромская, Новгородская управы учредили должности агрономических смотрителей в большинстве подведомственных уездов. В Воронежском, Смоленском, Тамбовском, Тульском, Черниговском и многих других земствах агрономическая служба возникла позднее.

Круг обязанностей агрономического персонала включал в себя организационную и рекомендательную помощь хозяйствам по содержанию пахотных земель и пастбищ, распространению сортовых семян и сельскохозяйственных орудий, проведению опытов с минеральными удобрениями и другое. Для оптимизации работы требовались опытные фермы, станции, лаборатории. 50–70 процентов расходов на их содержание брало на себя государство, поэтому к началу XX века опытные поля были организованы в большинстве уездов. Фермы обходились значительно дороже и нуждались в более серьёзной государственной поддержке. Так, например, Вятская управа на содержание крупной фермы получала государственную дотацию от 1 до 1,5 тысячи рублей в год. Да и сами земства тратили на агрономическую службу немалые деньги – от 50 до 70 тысяч рублей в год.

Поистине неоценима роль земских учреждений в развитии народного образования. По данным официальной статистики, к 1863 году в России насчитывалось 35 660 школ с миллионным контингентом учащихся. Но значительные масштабы официальной статистики никак не согласовывались с данными об уровне образования населения. Первые земские «аудиты» начальных школ показали: в некоторых из них, где в классных списках числилось до 50 учащихся, в действительности оказалось не более трёх–шести человек. Такие учебные заведения, как правило, размещались при волостных правлениях, в арестантских и церковных сторожках с условиями, непригодными для обучения. Учительствовать в них мог любой мало-мальски грамотный крестьянин или отставной солдат. С учащихся взималась плата за обучение – от 20 копеек до 1 рубля ежемесячно. Учителя, получавшие низкую зарплату за преподавание, не гнушались «харчевым довольствием от родителей учеников».

Ситуация требовала коренных перемен. Перед обществом стояла непростая задача: создать тип школы, способной обучить первоначальной грамоте девять десятых населения страны. И эта задача была успешно решена. Подготовка учительских кадров, методическое обеспечение учебного процесса, активное строительство специальных училищных зданий, соответствовавших санитарно-гигиеническим нормам, – всё это стало возможным благодаря земствам. Модернизация системы народного образования проводилась с учётом количества детей школьного возраста, проживавших в конкретной местности. Это позволило земцам параллельно с развитием народного образования начать обобщение демографического и статистического материала в пределах местных территорий.

До появления земской медицины большинство сельских жителей России не имели организованной медицинской помощи. Лечение в больницах было платным, поэтому сельское население услугами врачей практически не пользовалось. Больницы имелись только в городах, в губерниях были созданы специальные врачебные округа. Округ возглавлялся врачом, в каждой волости имелся фельдшер и два оспопрививателя. До введения земств, по данным Медицинского департамента Министерства внутренних дел на 1856 год, в 54 губерниях насчитывалось 494 больницы. Помимо государственных больниц существовали лечебные учреждения, организованные на средства частных лиц.

Постепенно после земской реформы в ведение органов самоуправления перешли казенные больницы в 34 губерниях и 303 уездных городах. С начала 1870-х годов земства деятельно принялись за обустройство губернских больниц: здания ремонтировались или под них снимали помещения, открывались специальные инфекционные боксы, увеличилось количество врачей.

В 1870–1880-е годы медицина прочно вошла в перечень приоритетных направлений земской деятельности. Наряду со строительством амбулаторий и больниц земства занимались организацией специальных учреждений для психически больных, слепых, глухонемых, инвалидов, а также земских приютов и сиротских домов. Таким образом, земская медицина приступила к решению комплекса социальных проблем, до которых ранее не доходили руки властей.

Можно сказать, что на многих направлениях конкретной деятельности земства опередили время.

Наталья Антоненко, доктор исторических наук

Конференции поддержанные Фондом

В Санкт-Петербурге эксперты провели дискуссии о роли декабристов в исторической судьбе России

17–19 ноября 2025 года в Санкт-Петербургском институте истории РАН и Санкт-Петербургском отделении РАН состоялась Всероссийская научная конференция «Декабристы в исторической судьбе России: к 200-летию событий на Сенатской площади. 1825–2025». Мероприятие организовано при поддержке фонда «История Отечества».

Выставки и экспозиции поддержанные Фондом

Документальные фильмы поддержанные Фондом

Документальный фильм «Ледокол "Красин". Миссия спасать»

Фильм «Ледокол "Красин". Миссия спасать» рассказывает о жизненном пути легендарного судна, стяжавшего славу своими героическими спасательными операциями.

Археологические экспедиции и исследования поддержанные Фондом

В Новосибирске молодые археологи приступили к занятиям в полевой школе «Древности Саяно-Алтая»

В Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН стартовала молодёжная полевая школа «Древности Саяно-Алтая». Школа работает при поддержке фонда «История Отечества» и предоставляет студентам уникальную возможность стать участниками археологических экспедиций под руководством ведущих специалистов института.

ОНЛАЙН ПРОЕКТЫ поддержанные Фондом

Историко-документальная интернет-выставка «Обстоятельства повелительно требуют»

Федеральное архивное агентство, Российское Историческое Общество, Российский государственный архив социально-политической истории, при участии Государственного архива Российской Федерации, при поддержке фонда «История Отечества» представляют историко-документальную интернет-выставку к 100-летию образования СССР

Интернет-портал

- Российское историческое общество

- Председатель

- Электронная библиотека исторических документов

- РИО-КОМПАС. Библиотека онлайн-ссылок на верифицированные исторические материалы, размещенные в Рунете

- Manuscripta islamica rossica

- Виртуальная реконструкция Страстного монастыря

- Портал «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов»

- Вестник «ВОРОНЦОВО ПОЛЕ»

- Конкурс краеведов, работающих с моложёжью

Архив новостей

- Стартовал приём заявок на конкурс поэтической декламации «История России в стихах»

- Вышел второй выпуск журнала для детей и юношей «Путь юного историка»

- Опубликован заключительный в 2025 году выпуск просветительского вестника «Воронцово поле»

- В Симферополе прошли мероприятия посвящённые путешествию Афанасия Никитина

- О дате старта конкурсов Фонда «История Отечества» на следующий год

Архив мероприятий

- Восстание декабристов. Документы. Том XXIV и том XXV

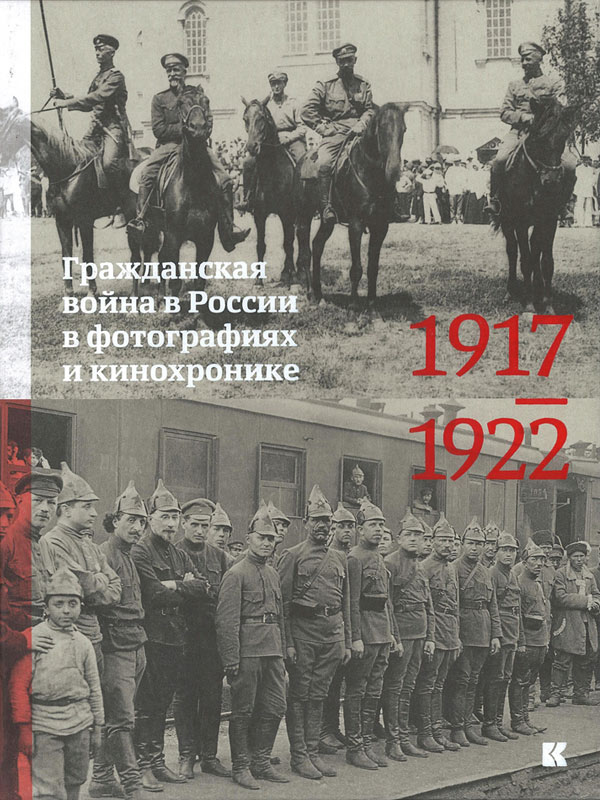

- Махров П.С. Воспоминания 1917–1920 гг.

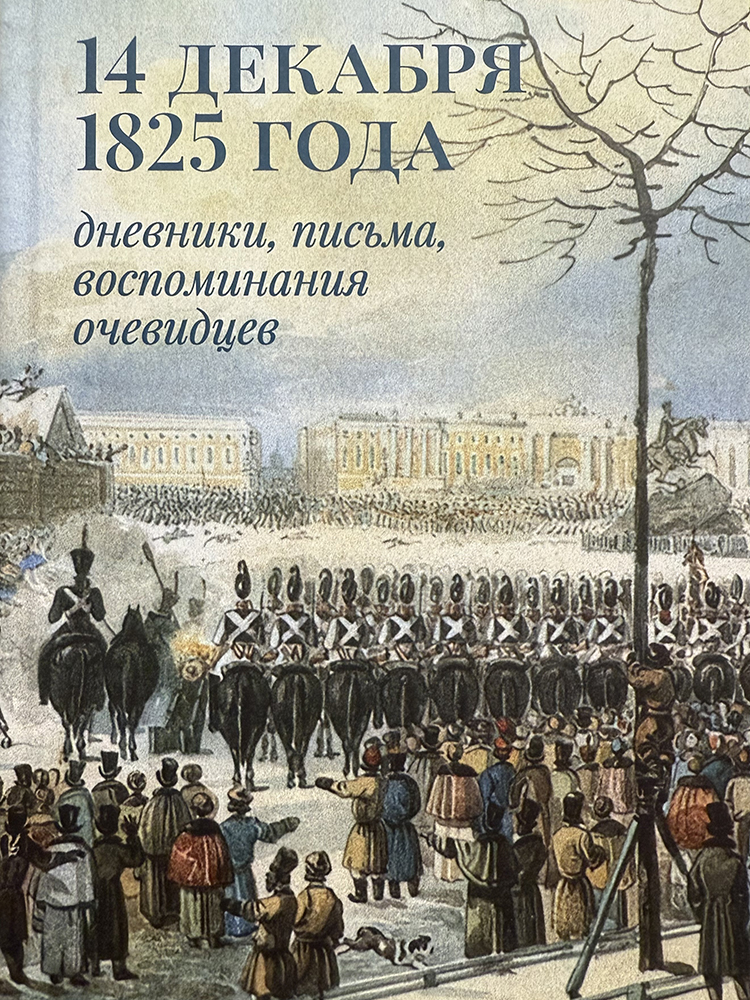

- 14 декабря 1825 года: дневники, письма, воспоминания очевидцев

- Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 1945). Т. 5. Часть 3 (июнь 1941 — 1945)

- «Большая игра» Сталина: Война и нейтралитет, 1939–1941 гг.