На вопросы Вестника «Воронцово поле» отвечает заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, председатель межведомственного совета по развитию Национальной электронной библиотеки, член Совета Российского исторического общества Андрей Логинов.

Наши вопросы обращены к Вам, Андрей Викторович, не только как к государственному деятелю, но и как профессиональному историку, исследователю и педагогу, много сделавшему для модернизации системы национального библиотечного дела. Можете ли Вы назвать книгу или книги, которые сыграли решающую роль в Вашем выборе профессии, в определении круга интересов?

У меня, уверен, как и у многих, это были «Легенды и мифы Древней Греции» Николая Куна. А у Вас?

«Айвенго» Вальтера Скотта. Образы рыцарей навсегда вдохновили интерес к истории…

Вот видите – образы... В наши дни историко-фантастические образы прошлого подрастающему поколению в изобилии поставляет Интернет (мы сейчас не говорим об адекватности этих образов их реальным прототипам). А в пору, когда формировался наш интерес к истории, мы искали и находили эту романтическую героику прошлого в книгах. И, слава Богу, таких книг, талантливо и ярко написанных, было предостаточно. Даже такое, казалось бы, строгое, «взрослое» издание, как Большая советская энциклопедия, притягивало иллюстрациями в статьях о военной технике, истории оружия, портретами военачальников… А ещё можно вспомнить тома в характерных оранжевых обложках – прекрасную Детскую энциклопедию, том по истории в которой был, конечно, особенно потрёпан.

Не меньшую роль в моём становлении как историка сыграл краеведческий музей Кирова, бывшей Вятки, где я в детстве жил с семьёй. До сих пор с благодарностью вспоминаю Александра Дмитриевича Фокина, хранителя музея, в котором с пятого класса я был уже не просто посетителем, а благодарным учеником энциклопедически образованного человека, раскрывшего для меня понимание краеведения как особой, М.В. Нечкина, А.А. Зимин, Я.С. Лурье, М.А. Барг, С.А. Плетнёва, Г.Г. Литаврин, Н.Н. Чебоксаров, И.А. Чебоксарова … Да всех и не перечислишь!

На следующий наш вопрос Вы уже, собственно, начали отвечать. Хотелось бы узнать, в какого рода изданиях по истории Отечества (жанр, тематика, эпоха), на Ваш взгляд, читатель сегодня нуждается более всего, если исходить из актуальных культурных, общественных, образовательных процессов в российском обществе. Какие яркие явления в области отечественной литературы и книгоиздания по исторической тематике Вы могли бы особо выделить?

У моего поколения (да и не только моего) 1990-е годы изменили привычные формы жизни, в том числе и получения информации. Тем больше уважения у меня вызывают те просветительские, образовательные серии, которые сумели сохраниться, продолжив свою важнейшую, ещё не вполне нами оценённую миссию. И прежде всего это наследница БСЭ – Большая российская энциклопедия, переживающая сейчас (как и многие подобные издания в мире) не лучшие времена. Ведь в эпоху Интернета востребованность в синтезированном, фундаментальном знании в его «бумажной» форме резко сокращается. Однако можно ощутить и появление некоторых тенденций, связанных с возрождением потребности в энциклопедически систематизированном, «книжном» знании.

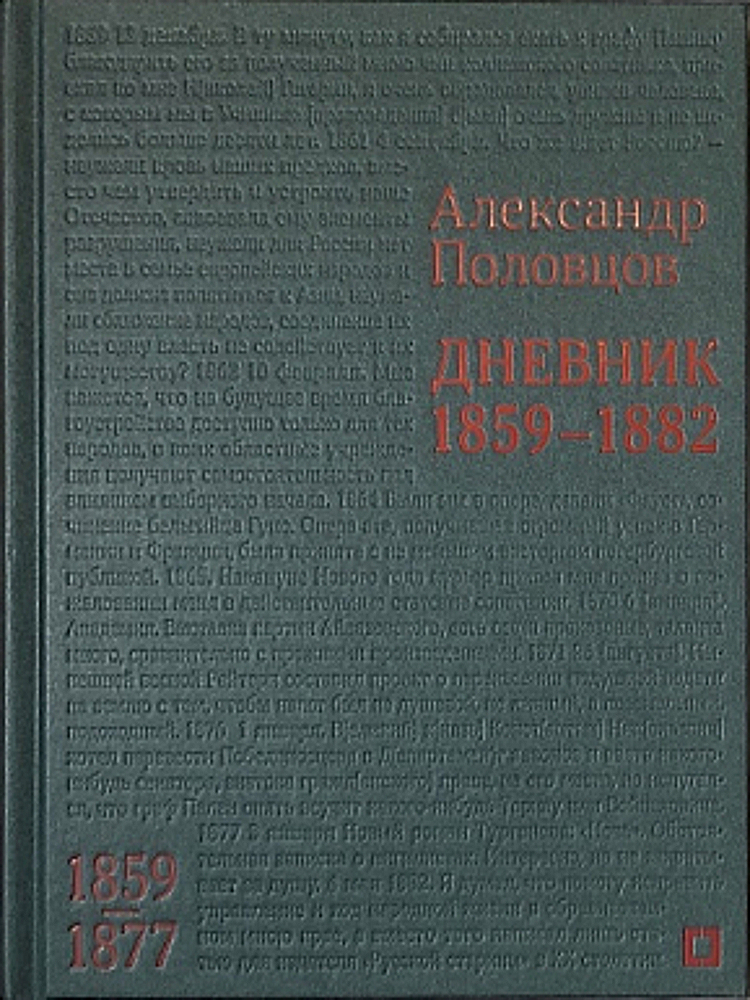

Можно упомянуть и о продолжающемся издании «Литературных памятников», академической книжной серии художественной, документальной литературы и классической поэзии, основанной ещё в 1948 году и отличающейся высочайшим уровнем комментариев, справочного аппарата и исследовательских статей, вводящих читателя в историко-культурный контекст создания того или иного литературного памятника.

В 1990-е годы мы пережили интересную, сложную, неоднозначную эпоху в книжном деле: снятие идеологических «фильтров» расширило тематическое пространство публикаций, привело к появлению новых авторов, изменило ракурс взгляда на многие исторические явления и осовременило язык их описания. Но исчезновение тех же «фильтров» привело во многих случаях к снижению редакторского, научного, корректорского уровня культуры издательского дела. Такова неоднозначная реальность крутых перемен последних десятилетий.

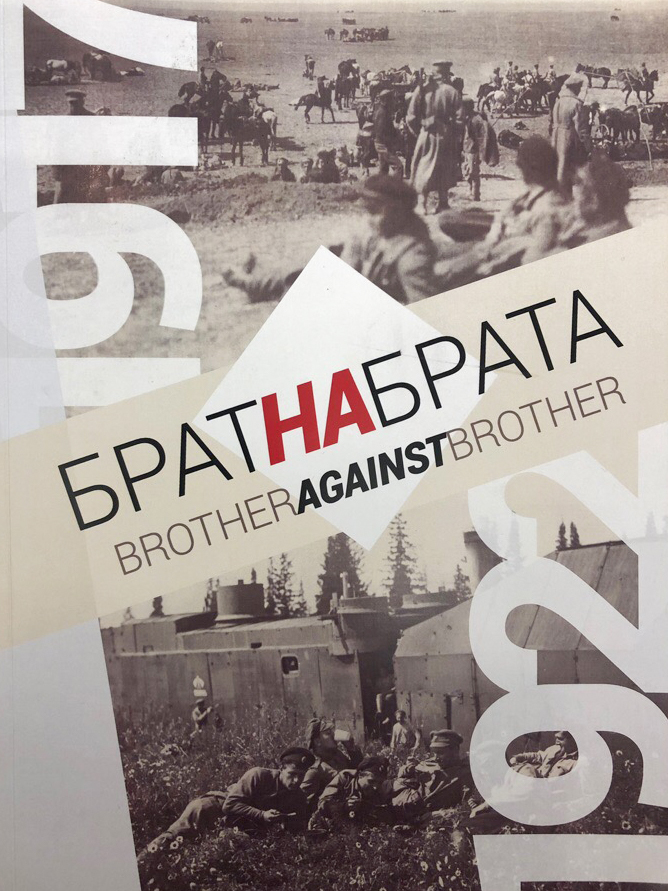

Радует то, что, сохраняя высокий уровень своих публикаций, продолжает выходить в свет любимая читателями и собирателями серия книг «Жизнь замечательных людей», стартовавшая ещё в 1930-е годы. Издательство «Молодая гвардия» замечательно работает и неизменно радует интереснейшими книгами. Стабильно, качественно, серьёзно ведёт свою работу такой яркий научно-издательский проект, появившийся в постсоветскую эпоху, как «Политическая энциклопедия» (РОССПЭН) – пример сочетания академичности подачи материала – как исследовательского, так и документального – с острой актуальностью тематики своих изданий.

В своих выступлениях Вы неоднократно отмечали, что сегодня в качестве «алгоритма координации библиотек на национальном уровне выступает Национальная электронная библиотека (НЭБ)», существующая с 1 октября 2016 года как Федеральная государственная информационная система. А каким Вам видится будущее «бумажной» книги в нашу постгутенберговскую эпоху? Сохранит ли она – на фоне мощного проникновения «цифры» в мир чтения – свои функции в культурно-образовательном пространстве нашего общества, обретёт ли новые?

Это большая и многоплановая тема. У неё есть своё философское измерение, и она предполагает подключение антропологических методов анализа и прогнозирования. Прежде всего, следует задаться вопросом: что мы будем сами собою представлять в эту принципиально новую эпоху? Если учесть, что лет через десять доступный электронный гаджет сможет хранить терабайты информации, понятно, что перед человечеством могут открыться совершенно иные путь цивилизационного развития, которые не смогут не сказаться на человеческой психологии, биологии и даже морфологии. Конечно, в определённой степени эти размышления – из области футурологии, а любое футурологическое умозаключение всегда страдает односторонностью подхода. Прямая проекция какого-то одного, пусть и существенного постулата в будущее придаёт последнему фантастические черты, действительность же оказывается сложнее и непредсказуемее.

Наглядный пример – статья в газете «New York Times» от 1 января 1900 года. В ней автор предсказывает нью-йоркцам жуткую перспективу: бурная общественная и деловая жизнь, развитие индустрии развлечений, рост снабжения продовольствием, увеличение числа жителей города и прочие социально-экономические факторы приведут к тому, что к 1930 году массы навоза, который ежедневно станет появляться на улицах Нью-Йорка, будут доходить до окон квартир на первом этаже зданий... Вот что значит абсолютизация одной из линий развития, без учёта иных векторов цивилизационного процесса.

Уже сейчас понятно, что в ближайшее время весь набор знаний и наук, описывающих человека во всех его свойствах и проявлениях, будет опрокинут или как минимум подвергнется существенному пересмотру. Поскольку и сам объект изменится. Как изменится – вопрос открытый. Но вопрос по принципу «или–или» в отношении перспектив «бумажной» и электронной книги представляется мне надуманным. Опыт развития такого проекта, как Национальная электронная библиотека, убеждает меня в том, что популярность и востребованность той или иной формы презентации знания – будь то традиционная, «бумажная», или цифровая, электронная,– зависит от массы явлений и процессов, связанных с поколенческими, возрастными, социальными, образовательными и прочими многочисленными факторами, набор и сочетание которых подвижны и переменчивы.

Интересный парадокс: «гутенберговский комплекс» был связан со стремлением поместить максимум информации на странице издания. И при этом цифровая эпоха с её, казалось бы, немереной ёмкостью информационного пространства, не скованного никакими внешними рамками, по факту приводит к тому, что на экранах компьютеров и мобильников мы получаем максимально отжатую, лапидарную информацию по интересующим нас предметам. При желании есть, конечно, возможность углубиться в тему, но само такое желание проистекает от культуры мышления, интеллектуального запроса, которые воспитываются медленным, вдумчивым чтением. То есть навыками, воспитанными традиционной книжной культурой. Поэтому, занимаясь развитием проекта Национальной электронной библиотека (НЭБ), мы прежде всего стремимся предоставить читателю своего рода «дорожную карту» в мире книжного чтения, облегчить доступ к нужной информации, ускорить поиск нужной литературы.

И традиционная книга, и её электронная «ипостась» – необходимые атрибуты нашей культурной повседневности, работы, образования, творческой реализации, ориентации в мире. Сопричастность делу написания, издания, распространения книги – это и дар, и миссия. Поэтому помощь историкам-исследователям в их сложном труде видится мне главной перспективной задачей таких структур, как Российское исторической общество, фонд «История Отечества», Национальная электронная библиотека и др. А от авторов-историков общество ждёт добротного и интересного перевода научного знания на язык просветительской литературы, доступной и развивающей интерес к прошлому страны, её народов и культур.

Беседовала Татьяна Филиппова

Конференции поддержанные Фондом

В Санкт-Петербурге эксперты провели дискуссии о роли декабристов в исторической судьбе России

17–19 ноября 2025 года в Санкт-Петербургском институте истории РАН и Санкт-Петербургском отделении РАН состоялась Всероссийская научная конференция «Декабристы в исторической судьбе России: к 200-летию событий на Сенатской площади. 1825–2025». Мероприятие организовано при поддержке фонда «История Отечества».

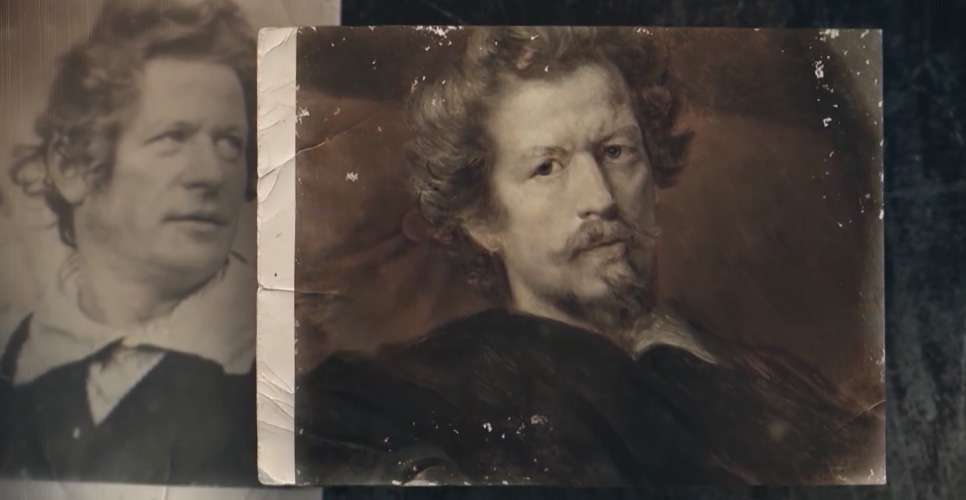

Документальные фильмы поддержанные Фондом

Документальный фильм «Карл Брюллов. Не сгораша». К 225-летию (23 декабря 1799г.) со дня рождения

В 1857 году в Российской империи стали готовиться к празднованию 1000-летия Руси - тысячелетию призвания Рюрика на княжение. Объявили конкурс на лучший проект памятника, который решено было поставить в Новгороде, куда, согласно легенде, варяга и призвали. В какой-то момент появилась идея, которая очень пришлась всем по душе, чтобы на памятнике присутствовали фигуры особенно заслуженных перед Россией людей.

Археологические экспедиции и исследования поддержанные Фондом

В Новосибирске молодые археологи приступили к занятиям в полевой школе «Древности Саяно-Алтая»

В Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН стартовала молодёжная полевая школа «Древности Саяно-Алтая». Школа работает при поддержке фонда «История Отечества» и предоставляет студентам уникальную возможность стать участниками археологических экспедиций под руководством ведущих специалистов института.

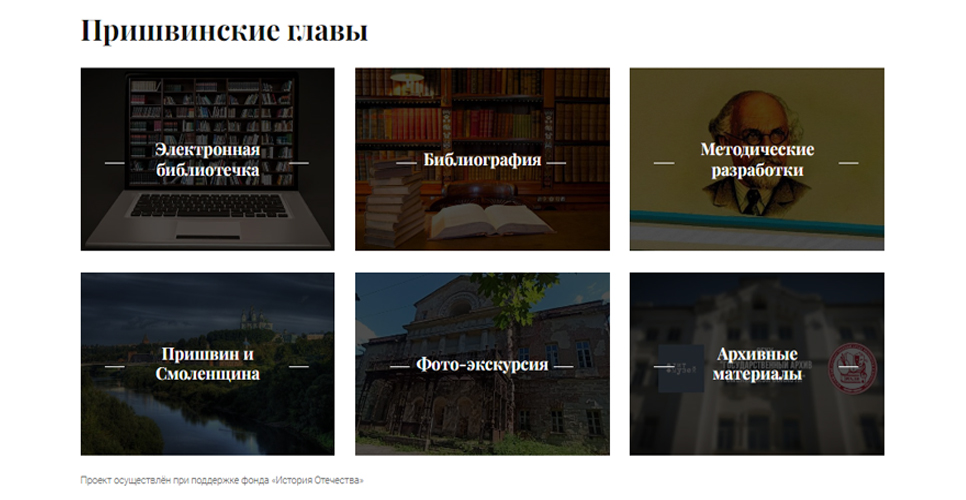

ОНЛАЙН ПРОЕКТЫ поддержанные Фондом

Историко-документальная интернет-выставка «Обстоятельства повелительно требуют»

Федеральное архивное агентство, Российское Историческое Общество, Российский государственный архив социально-политической истории, при участии Государственного архива Российской Федерации, при поддержке фонда «История Отечества» представляют историко-документальную интернет-выставку к 100-летию образования СССР

Интернет-портал

- Российское историческое общество

- Председатель

- Электронная библиотека исторических документов

- РИО-КОМПАС. Библиотека онлайн-ссылок на верифицированные исторические материалы, размещенные в Рунете

- Manuscripta islamica rossica

- Виртуальная реконструкция Страстного монастыря

- Портал «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов»

- Вестник «ВОРОНЦОВО ПОЛЕ»

- Конкурс краеведов, работающих с моложёжью

Архив новостей

- 19 февраля 2026 года стартовал конкурсный отбор фонда «История Отечества» на археологические экспедиции

- Стартовал приём заявок на конкурс фонда «История Отечества» на создание просветительского видеоконтента

- Начат приём заявок на конкурс фонда «История Отечества» на организацию и проведение выставок и экспозиций

- Фонд «История Отечества» принимает заявки на конкурс по организации и проведению мероприятий

- При поддержке фонда «История Отечества» вышел документальный фильм о блокадном зоопарке